الدين والعلم: إشكاليَّة سرديّات العلمانيَّة الملتبسة

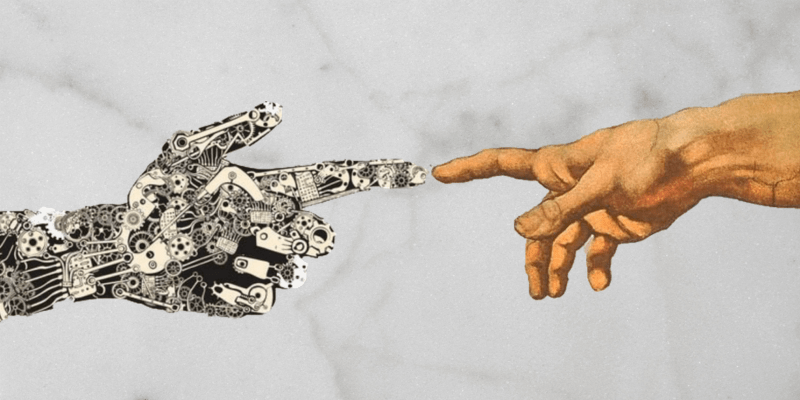

تفاعلت أحداث تاريخيَّة كثيرة، واستفسرتها أسئلة إشكاليَّة عديدة، أثَّرت على طبيعة فهمنا للعلاقة الملتبسة بين الدين والعلم. فهل الدين ضدّ العلم، أو العكس؟ وهل العلماء الذين يتكلَّمون ضدّ الدين يضرُّون العلم؟ وهل العلماء الذين يفتون باسم الدين ضدّ العلم يحرِّفون حقيقة هذا الدين؟ وهل يحتاج أياً منهما لإثبات حقيقة الآخر؟ ومتى كان الدين ضدّ العلم؟ وهل العلمانيَّة صنو للعلم؟ ولماذا لن يذهب الدين بعيداً، رغم تطاول محاولات طرده؟ ولماذا لم يستطع العلم أن يلغي وجود الدين في حياة الناس، كما يسعى غلاة العلمانيِّين؟ فهذه الأسئلة وغيرها، أوجدتها كتابات بعضها متطرِّف يعارضها الدكتور بيتر هاريسون، مُؤلِّف كتاب “أقاليم العلوم والدين” (2015)، ومحرِّر مُجلَّد “سرديَّات العلمانيَّة” (2017)، الذي يدعو للتروّي في النظر إلى قضيَّة بهذا الحجم، وبهذا التعقيد والعمق، وإعمال العقل والمنهج القويم في دراستها واستنباط نتائجها.

لهذا، نعرض لآراء عدد من العلماء والفلاسفة، ممَّن تفانوا في بحثها، وطرح آرائهم حولها. وفي هذا، تقول مارغرت ورثيم، في مجلة “العلوم”، الصادرة عن أكاديميَّة نيويورك للعلوم، في أبريل 1999م، ما هو الدين الذي نتحدَّث عنه حينما نعقد المقارنة بين العلم والدين؟ وهذا سؤال جدير بالاهتمام إذ كثيراً ما أهمل هذا التساؤل الجوهري عند الحديث عن العلم والدين في كتابات الغربيِّين، الذين ينطقون من خلفيَّة مركوزة في التراث اليهودي- المسيحي فحسب، ويعتقدون أنَّ هذا يمثِّل الدين بوجه عام. غير أن مارغرت رثيم تُخالف هذه الرأي وتعترض على مروّجيه، وتطالب حين البحث في هذه المسألة بالنظر إلى كافة الأديان والمعتقدات الأخرى، حتى وإن كانت معتنقة من قبل قلَّة من المؤمنين. وهذا بمثابة دعوة إلى إشراك التصوّرات الدينيَّة الأخرى عن الدين، حين يجري البحث في قضيَّة العلاقة بينه وبين العلم.

لقد توقَّع عالم الأنثروبولوجيا الكنديَّ المولد أنطوني والاس، في عام 1966، أي قبل ما يزيد قليلاً عن 50 عاماً، بثقة أن زوال الدين من العالم سيكون بسبب التقدُّم العلمي: “إنَّ الإيمان بالسلطات الخارقة للطبيعة محكوم عليه بالموت، في جميع أنحاء العالم، نتيجة لزيادة كفاية ونشر المعرفة العلميَّة”. رؤيَّة والاس لم تكن استثنائيَّة. على العكس من ذلك، أخذت العلوم الاجتماعيَّة الحديثة، التي تشكَّلت في أوروبا الغربيَّة في القرن التاسع عشر، تجربتها التاريخيَّة الأخيرة من العلمانيَّة كنموذج عالمي. إنَّ الافتراض يكمن في صلب العلوم الاجتماعيَّة، إما أن يُزعم، أو يُتنبأ في بعض الأحيان، بأن جميع الثقافات سوف تتلاقى في نهاية المطاف على شيء يقترب تقريباً من العلمانيَّة والديمقراطيَّة الغربيَّة الليبراليَّة. ثم حدث شيء أقرب إلى العكس من هذه التوقّعات.

ولم يكن سبق أن قدَّم الفيلسوف البريطاني المعروف برتراند راسل عملاً تاريخياً، عبارة عن دراسة مختصرة لما يُشتبه على أنه صراع بين العلم المكتسب من خلال التجربة والبرهان والدين المبني على العادات والتقاليد في القرون الأربع الماضية. وعرض حسابات عديدة حينما اصطدم العلم بالدين والكنيسة على وجه الخصوص وجهاً لوجه. بدءاً من ثورة غاليلو وكوبرنيقوس إلى الإنجازات الطبيَّة المعاصرة. مُشِيراً إلى الاضطراب المستمرّ حول تحدِّي المسلَّمات، وجدل الكنيسة للإنجازات والاكتشافات العلميَّة، خاصَّة مرحلة ما بعد الحرب العالميَّة الثانية. إلا أن الفيلسوف، الذي كان يتوق دائماً إلى المعرفة العلميَّة، مثلما يتوق الكثير من الناس إلى الإيمان بالدين، قد انتهى الأمر به إلى طرح أسئلة أكثر مما استطاع الإجابة عنها.

إن العلمانيَّة لم تفشل فقط في مواصلة مسيرتها العالميَّة، التي كان يُفْترض أن تكون ثابتة، بل إنَّ دولاً متنوِّعة مثل، إيران والهند وإسرائيل والجزائر وتركيا والسودان، إمَّا حلَّت محلّ الحكومات العلمانيَّة فيها حكومات دينيَّة، أو شهدت ظهور حركات قوميَّة دينيَّة مؤثِّرة. كما أن العديد من البلدان في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينيَّة، وحتى في أوربا، تشهد ثورات وحركات اجتماعيَّة يغلب الدين على توجهها العام، ومنها حركات العنف السياسي والأصوليَّات المختلفة. وهنا، وبمقاربة هذه الحقيقة، يمكن الزعم بأن العلمانيَّة فشلت في إزاحة الدين عن الفضاء العام، عكس ما توقَّعت العلوم الاجتماعيَّة، التي احتفت بالعلم كمخلص.

وحتى نقطع الشك باليقين، فإنَّ هذا الفشل ليس بلا أسباب داحضة ومؤيّدة. فحجَّة الذين لا يقرّون به تقول إنّه لا تزال العديد من البلدان الغربيَّة تشهد انخفاضاً في المعتقدات والممارسات الدينيَّة. وتبيِّن أحدث بيانات الاستطلاعات الصادرة في أستراليا، على سبيل المثال، أنَّ 30 في المائة من السكان يُعَرِّفُون أنفسهم بأنهم “بلا دين”، وأنَّ هذه النسبة آخذة في الازدياد. وتؤكِّد الدراسات الاستقصائيَّة الدوليَّة على أن هناك مستويات منخفضة نسبياً من الالتزام الديني في أوروبا الغربيَّة وأستراليا. حتى الولايات المتَّحدة، وهي التي شكّلت منذ فترة طويلة مصدر إحراج لأُطروحة العلمانيَّة، شهدت ارتفاعاً في عدم الإيمان. إذ تتربَّع نسبة الملحدين في الولايات المتّحدة الآن على أعلى مستوى، إذا كانت كلمة “أعلى” هي الكلمة الصحيحة، لأنَّ هذه النسبة تُمثِّل حوالي 3 في المائة فقط. ومع ذلك، يحتجّ المؤيّدون لحقيقة الفشل أنه بالنسبة للجميع، فإنَّ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متديّنين لا يزال مرتفعاً جداً. وتشير الاتجاهات الديمغرافيَّة إلى أن النمط العام للمستقبل القريب سيشهد المزيد من نموّ التديُّن، وتعاظم أدوار الحركات والمؤسَّسات الدينيَّة.

ولكن هذا ليس الفشل الوحيد لأطروحة العلمانيَّة. فقد توقَّع العلماء والمفكّرون وعلماء الاجتماع أن يؤدِّي انتشار العلم الحديث إلى دفع العلمانيَّة إلى الأمام، وإلى أن العلم سيكون قوَّة علمانيَّة عالميَّة. ولكن ذلك ببساطة لم يحدث. فإذا نظرنا إلى تلك المجتمعات، التي لا يزال الدين فيها نابضاً بالحياة، فإنَّ سماتها المشتركة الرئيسيَّة أقل صلة بالعلوم، وأكثر ارتباطاً بمشاعر الأمن الوجودي، في شكل الصالح العام، والحماية من بعض أوجه عدم اليقين الأساسيَّة للحياة. فقد تكون شبكة الأمان الاجتماعي مرتبطة بالتقدُّم العلمي، ولكن بصورة فضفاضة فقط. ومرَّة أخرى، فإنَّ حالة الولايات المتَّحدة تبدو مفيدة لهذه المقاربة. ويمكن القول إنَّ الولايات المتَّحدة هي المجتمع الأكثر تقدّماً من الناحيَّة العلميَّة والتكنولوجيَّة في العالم، ولكن في الوقت نفسه الأكثر تديّناً في المجتمعات الغربيَّة، أو كما استخلص عالم الاجتماع البريطاني ديفيد مارتن في كتابه “مستقبل المسيحيَّة” (2011): “لا توجد علاقة ثابتة بين درجة التقدُّم العلمي والانخفاض في مستوى التأثير الديني والمعتقد والممارسة”.

لهذا، تصبح قصَّة العلم والعلمانيَّة أكثر إثارة للاهتمام عندما نأخذ في الاعتبار تلك المجتمعات، التي شهدت ردود فعل كبيرة ضدّ الأجندة العلمانيَّة. إذ دافع رئيس الوزراء الهندي الأول جواهر لال نهرو عن المُثُل العلمانيَّة والعلميَّة، وجنَّد التعليم العلمي في مشروع التحديث. وقد كان نهرو واثقاً من أنَّ الرؤى الهندوسيَّة من الماضي “الفيدي” وأحلام المسلمين للثيوقراطيَّة الإسلاميَّة على حدٍّ سواء سوف تستسلم لمسيرة تاريخيَّة من العلمانيَّة لا ترحم. وأعلن أن “هناك حركة مرور في اتِّجاه واحد فقط في هذا الزمن”، ولكن كما يشهد الارتفاع اللاحق للأصوليَّة الهندوسيَّة والإسلاميَّة بما فيه الكفاية، فإنَّ نهرو كان على خطأ. وعلاوة على ذلك، فإنَّ ربط العلم بالأجندة العلمانيَّة قد أدَّى إلى نتيجة عكسيَّة، وأصبح العلم ضحيَّة جانبيَّة لمقاومة العلمانيَّة.

إنَّ تركيا تقدِّم حالة أكثر وضوحاً. ومثل معظم القوميِّين الرياديِّين، كان مصطفى كمال أتاتورك، مؤسِّس الجمهوريَّة التركيَّة، علمانيّاً ملتزماً. ويعتقد أتاتورك أنَّ العلم كان متِّجهاً إلى تهجير الدين خارج الحياة العامَّة. ومن أجل التأكّد من أن تركيا على الجانب الأيمن من التاريخ، أعطى العلم، ولا سيما نظريات البيولوجيا التطوريَّة، مكانة مركزيَّة في نظام التعليم الحكومي في الجمهوريَّة التركيَّة الوليدة. ونتيجة لذلك، أصبح التطوّر مرتبطاً ببرنامج أتاتورك السياسي بأكمله، بما في ذلك العلمانيَّة. كما أن الأحزاب الإسلاميَّة في تركيا، التي تسعى إلى مواجهة المُثُل العلمانيَّة لمؤسِّسي الأمَّة العلمانيَّة الجديدة، هاجمت أيضاً تدريس نظريَّة التطوّر، التي تتمّ إزاحتها الآن تدريجياً من المناهج الدراسيَّة. فنظريَّة التطوّر، بالنسبة لهم، ترتبط مع الماديَّة العلمانيَّة. وقد توّج هذا الشعور بالقرار، الذي اُتُخِذَ في يونيو 2017، بإلغاء تدريس نظريَّات التطوّر من المدارس الثانويَّة. وبهذا، أصبح العلم، مرَّة أخرى، ضحيَّة ذنب العلمانيَّة عن طريق الارتباط.

وبما أنَّ الولايات المتّحدة تُمَثِّل سياقاً ثقافيّاً مختلفاً، حيث قد يبدو أنّ القضيَّة الرئيسيَّة هي الصراع بين القراءات الحرفيَّة لِسِفْر التكوين، والسمات الرئيسيَّة للتاريخ التطوّري، إلا أنه في الواقع، يركِّز الكثير من خطاب المؤمنين بالخلق على القيم الأخلاقيَّة الدينيَّة. وفي حالة الولايات المتّحدة أيضاً، نرى أن معاداة نظريّات التطوّر تنبع جزئيّاً على الأقل من افتراض أنّ النظريَّة التطوريَّة هي حصان مطاردة للماديَّة العلمانيَّة والالتزامات الأخلاقيَّة المصاحبة لها. وكما الحال في الهند وتركيا، فقد ثبت أن العلمانيَّة تضر بالعلوم في المجتمعات الغربيَّة.

وباختصار، فإن العلمانيَّة العالميَّة “العولميَّة” ليست حتميَّة كذلك، فإنه عندما يحدث أمر كهذا، لن ينجم عن العلم، ولن يكون باستبعاد الدين. وعلاوة على ذلك، عندما تُبذل محاولة لاستخدام العلم للنهوض بالعلمانيَّة، فإنَّ النتائج يمكن أن تضرّ بالعلم والعلمانيَّة معاً. فالأطروحة القائلة بأن “العلم يُنتج العلمانيَّة” تفشل ببساطة في الاختبار التجريبي، وتجنيد العلم كأداة للعلمانيَّة يتبين دائماً أنها استراتيجيَّة ضعيفة. فالمزاوجة بين العلم والعلمانيَّة أمر محرج جداً لكليهما، لأنه يثير السؤال: لماذا أي شخص كان يعتقد خلاف ذلك؟ ولماذا أثبتت التجارب عكس ذلك؟

تاريخيّاً، دفعت اثنتان من المصادر ذات الصلة بفكرة أن العلم سيحلّ محلّ الدين، هذه القضيَّة إلى حلبة النقاش. أولاً، إنَّ التصوّرات التقدّميَّة للتاريخ، التي تعود إلى القرن التاسع عشر، لا سيما المرتبطة بالفيلسوف الفرنسي أوغست كومت، تبنَّت نظريَّة التاريخ، والتي تمرّ فيها المجتمعات عبر ثلاث مراحل؛ الدينيَّة، والميتافيزيقيَّة، والعلميَّة، أو “الإيجابيَّة”. فقد صاغ كومت، في تبنيه لميراث ابن خلدون حول العمران البشري، مصطلح “علم الاجتماع”، وأراد أن يقلِّل من التأثير الاجتماعي للدين، واستبداله بعلم جديد من المجتمع. فامتدّ تأثير كومت، عبر أوربا، إلى “الأتراك الشباب” ومنهم أتاتورك.

لقد شهد القرن التاسع عشر أيضاً بداية “نموذج الصراع” بين العلم والدين. وكان هذا هو الرأي القائل بأن التاريخ يمكن فهمه من حيث “الصراع بين عصرين في تطور الفكر الإنساني – اللاهوتيَّة والعلميَّة”. هذا الوصف يأتي من كتاب أندرو ديكسون وايت المؤثّر “تاريخ حرب العلم مع اللاهوت في المسيحيَّة” (1896)، ذلك العنوان الذي يغلِّف بشكل جيد نظريَّة المؤلف العامَّة. فقد أسَّس عمل وايت، وكذلك كتاب جون ويليام درابر، في وقت سابق، عن “تاريخ الصراع بين الدين والعلوم” (1874)، أسَّسا بقوَّة أطروحة الصراع لطريقة افتراضيَّة للتفكير في العلاقات التاريخيَّة بين العلم والدين، إذ تُرجم كلا العملين إلى لغات عديدة، وطُبع كتاب دريبر أكثر من 50 طبعة في الولايات المتَّحدة وحدها، فيما أصبح أكثر الكتب مبيعاً في أواخر الإمبراطوريَّة العثمانيَّة، حيث فَهِمَ منه أتاتورك أنَّ التقدُّم يعني حتميَّة أن يلغي العلم الدين.

اليوم، فإنَّ الناس أقل ثقة بأن التاريخ يتحرَّك من خلال سلسلة من المراحل المحدّدة نحو وجهة واحدة، أي الحتميَّة التاريخيَّة. وعلى الرغم من استمرار بعض هذا الاعتقاد الشعبي، لا يدعم معظم مؤرِّخي العلوم فكرة وجود صراع دائم بين العلم والدين. فقد تحوَّلت التصادمات الشهيرة، مثل قضيَّة غاليليو، إلى السياسة والشخصيَّات، وليس فقط العلم والدين. وكان لدى داروين مؤيّدين دينيّين معتبرين ومخالفين علميّين علمانيّين، والعكس بالعكس. وكثير من الحالات المزعومة الأخرى من الصراع بين العلم والدين قد أصبحت الآن أوهام خالصة. وفي الواقع، خلافاً للنزاع، كانت القاعدة التاريخيَّة في الغالب واحدة من الدعم المتبادل بين العلم والدين. ففي السنوات التكوينيَّة في القرن السابع عشر، اعتمد العلم الحديث على الشرعيَّة الدينيَّة. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ساعد اللاهوت الطبيعي على تعميم العلم.

إنَّ نموذج الصراع بين العلم والدين عَرَضَ وجهة نظر خاطئة عن الماضي، وعندما اقترن بتوقّعات العلمانيَّة، أدَّى إلى رؤية معيبة للمستقبل. وقد فشلت النظريَّة العلمانيَّة في كل من الوصف والتنبّؤ. والسؤال الحقيقي هو لماذا نواصل متابعة المواجهة بين مؤيّدي الصراع بين العلم والدين، والكثيرين منهم هم من العلماء البارزين. فإذا اقتنعنا بهذا السؤال، سيكون من غير الضروري أن نتدرَّب على محادثات ريتشارد دوكينز حول هذا الموضوع، رغم أنه ليس بأي حال من الأحوال صوتاً انفراديّاً. فهنا ستيفن هوكينغ، الذي يعتقد أن “العلم سيفوز لأنّه يعمل”. وقد أعلن سام هاريس أنَّ “العلم يجب أن يدمِّر الدين”. ويعتقد ستيفن واينبرغ أنَّ العلم أضعف الثقة الدينيَّة؛ ويتوقَّع كولين بلاكيمور أنّ العلم سيجعل الدين في نهاية المطاف غير ضروري. وببساطة، فإنَّ الأدلَّة التاريخيَّة لا تدعم مثل هذه الادّعاءات. بل تُشير في الواقع، إلى أنّها جميعاً مُضَلِلَة.

إذن، لماذا تستمرّ الإجابات سياسيَّة؟ وبغض النظر عن أي وعود متأخّرة لتفاهمات تاريخيَّة غريبة من القرن التاسع عشر، علينا أن ننظر إلى حالة الخوف العامّ من الأصوليّات الدينيَّة، وذلك بعدم إغضاب المؤمنين بنظريَّة الخلق، حتى يتحقَّق النفور من التحالفات بين اليمين الديني والسياسي، ودفع الناس لإنكار حقائق علميَّة مثل تغير المناخ، وزيادة القلق بشأن تآكل السلطة العلميَّة. ففي حين أننا قد نكون متعاطفين مع هذه الشواغل، لا يوجد أي تمويه لحقيقة أنها تنشأ عن التدخُّل غير المفيد للالتزامات المعياريَّة في التفكير المأمول – على افتراض أنّ العلم سوف يهزم الدين – التي هي ليست بديلاً عن التقييم الدقيق للواقع الحالي، والتي من المحتمل أن يكون للاستمرار في الدعوة لها تأثير عكسي لذلك.

ويبدو لي أنه من الأمثلة التاريخيَّة، التي حفلت بها كتب المنظارات، ليس العلم الذي يتقاتل مع الدين، بل العكس. إذ إنه عندما يتمّ طرح الأفكار والأساليب والنتائج المثبتة علميّاً، فقد كان علماء الدين أحياناً، أو بالأحرى السلطات الدينيَّة، في كثير من الأحيان، الذين يرفضون هذه النتائج، وليس الدين. من جهة، لأنها تتعارض مع الأساطير وفهمهم لمسلّمات المعتقدات الدينيَّة، ومن جهة ثانية قصور إدراكهم العلمي. ولكن من الواضح أنها قد تكون فهماً خاطئاً للطريقة التي عُرِضَت بها الحقائق العلميَّة. وذلك لأن العديد من النتائج العلميَّة تخل بالبديهيّات، التي بنيت عليها السلطة الدينيَّة أوضاعها الاجتماعيَّة.

إنَّ الدين لن يختفي في أي وقت قريب، والعلم لن يدمّره. وإذا كان ثمّة شيء يدعو للخوف، فإنّ العلم هو الذي يتعرَّض لتهديدات متزايدة لسلطته وشرعيّته الاجتماعيَّة. وفي ضوء ذلك، يحتاج العلم إلى جميع الأصدقاء الذين يمكنه الحصول عليهم. ومن المستحسن أن يتوقَّف أصدقاؤه المدافعون عنه عن الترويج للعلمانيَّة بالحديث عن الدين باعتباره عدو، أو الإصرار على أنَّ الطريق الوحيد لمستقبل آمن يكمن في زواج العلم والعلمانيَّة، واستبعاد تامّ للدين من الفضاء العام، وليس الاكتفاء فقط بالمطالبة بفصل الدين عن السياسة، أو قطع الصلة بينه وبين تصريف أمور الدولة.

وهنا، يقول توني جاك، أستاذ الفلسفة في جامعة كيس ويسترن ربزرف: “ليس هناك صراع دائم مع العلم. ففي الظروف المثاليَّة، يمكن للمعتقدات الدينيَّة أن تؤثِّر بشكل إيجابي على الإبداع العلمي وبصيرة العلماء”، ويضيف جاك: أنّ “الكثير من أكبر وأشهر العلماء كانوا متديّنين أو روحانيّين. هؤلاء لاحظوا أن فكر الإنسان متطوّر بشكل كاف ليروا أنه لا حاجة لأن يصل الدين والعلم إلى درجة الصراع”. فالصراع يمكن تجنّبه باحترام قاعدة بسيطة؛ يصفها جاك بقوله: “لا يجب للدين أن يحاول شرح الأسس الفيزيائيَّة للكون. إنه مجال يخصّ العلم. من جانب آخر، يجب على العلم أن يستنجد بذكائنا الأخلاقي. لا يمكن للعلم أن يحدِّد ما هو أخلاقي، أو أن يقول لنا كيف علينا أن نحدِّد معنى وهدفا لحياتنا”. إنَّ هذا يثبت نظريّاً أن لا “تناقض” بين الدين والعلم، وأنَّ المؤمنين ليسوا ناقصي عقل ولا العلمانيّون الملحدون عديمي مشاعر.

*عمان 9 ديسمبر 2017

*المصدر: التنويري.