تُعتبر قصيدة “رثاء طاغية” (Epitaph on a Tyrant) إحدى أشهر قصائد الشاعر الإنجليزي/الأمريكي ويستان هيو أودن (Wystan Hugh Auden) السياسية. تظهر في ديوان “زمن آخر” (Another Time)، الذي نُشر عام 1940. كُتبت القصيدة قبل أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتُقيِّم مسيرة ونفسيّة ديكتاتور بأسلوب ساخر وجاف. تُصوِّر الديكتاتور كمناور ماهر، ومُحرِّض حربٍ لا يرحم، ونرجسي قاتل يُعاقب بلاده عندما يكون في مزاجٍ سيئ.

مع أن القصيدة لا تُسمّي قائدًا أو بيئةً محددة، إلا أنها غالبًا ما تُقرأ كتعليق على ديكتاتوريي عصر أودن، بمن فيهم هتلر وموسوليني. وفي الوقت نفسه، يبدو أنها تُلخِّص طبيعة الطغاة في جميع الأزمنة والأماكن.

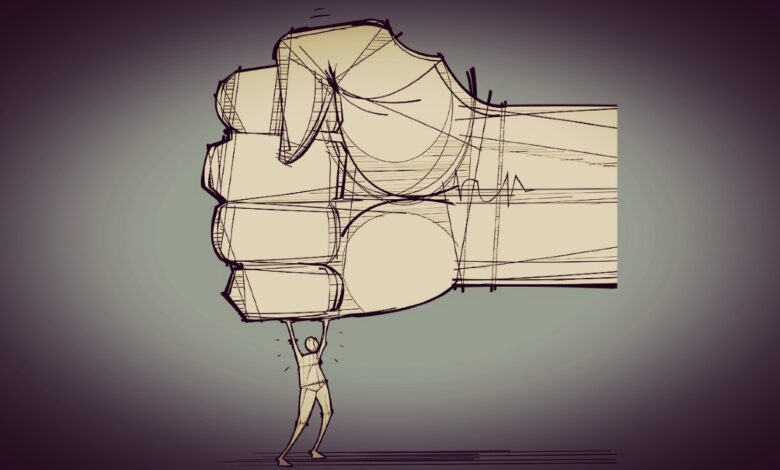

تصف القصيدة ديكتاتورًا مجهول الهوية كفنانٍ مختلٍّ عقليًا ونرجسي، مصمِّم على فرض رؤيته القاسية والبسيطة لـ”الكمال” على المجتمع بأسره. ومن خلال تصويرها لهذا “الطاغية” تحديدًا، تُحدّد القصيدة سماتٍ مشتركة بين العديد من الطغاة: براعة التلاعب بالآخرين، والهوس بالحرب، وجنون العظمة الذي يُجبر شعوبهم على مشاركة – ومعاناة – مزاجهم الخاص.

في بضعة أسطر نابضة بالحياة، تُوضّح القصيدة خطر وقسوة السلطة الاستبدادية، وتُصوّر الطغاة ككماليين طموحين بلا هوادة، عازمين على تشكيل المجتمع بأسره وفقًا لإرادتهم واحتياجاتهم.

مسيرة الطغيان

على مرّ التاريخ، استخدم الطغاة الأساليب الملتوية نفسها لقمع الحريات مرارًا وتكرارًا. يتقدّم مسار الطغيان على طريقٍ مُمهَّد بالأكاذيب والخداع، فالحقيقة والشفافية عدوّان للطغاة. ولكي ينجحوا، يجب على الطغاة إخماد التوق الفطري إلى الحرية، واستبداله بصراعٍ من أجل البقاء يدفعه الخوف.

ينظر الطغاة إلى الحرية والتحرر بوصفهما تهديدًا لسلطتهم. إنهم لا يكشفون أبدًا عن خططهم لإخضاع الشعب، ولو فعلوا، لاندلعت انتفاضة معارضة. وبدلًا من ذلك، يستخدمون الأكاذيب والخداع ليظهروا بمظهر الخيّرين، والرحماء، والمهتمين بمصالح الشعب، في الوقت نفسه الذي يعملون فيه بجدٍّ خلف الكواليس لتحقيق عكس ما يَعِدون به تمامًا.

يُخفي الطغاة دائمًا نواياهم الحقيقية في الاستعباد والسيطرة، ويدركون أن لا أحد يرغب في ما يُفرض عليه. وهم لا يُبالون بحرية التعبير، ولا يتسامحون معها، بل يكتمون أيّ معارضة بشكلٍ منهجي. ويعتمدون على قبضةٍ حديدية لتنفيذ أجندتهم الخبيثة. كما تُستهدَف الخصوصية بالقضاء عليها، إذ يرغبون في مراقبة سلوك الجميع واتصالاتهم.

ويستخدمون الخوف لاكتساب السلطة والحفاظ عليها.

يريدون السيطرة على كل جانب من جوانب حياة الناس. يُستخدم الخوف كأداة لإبقاء الناس في حالة تأهّب دائم. يُسيء الطغاة استخدام سلطتهم لمعاقبة من يتحدّاهم، ويخصّون المعارضين ليجعلوا منهم عبرة لغيرهم، ويريدون أن يخاف الناس من مجرد التفكير في التحدّث أو التصرف بمعارضة.

يُفرّق الطغاة الشعوب من أجل السيطرة.

يُحرّضون شرائح المجتمع المختلفة على بعضها البعض، بناءً على الوضع الاقتصادي أو لون البشرة أو الجنس أو العمر أو الدين أو القيم أو العرق. ويدركون أن السيطرة على الناس تصبح أسهل عندما يتقاتلون فيما بينهم بدلًا من أن يتّحدوا ضد الظلم.

يُثري الطغاة أنفسهم وأنصارهم ماليًا.

يحافظون على أنماط حياة مترفة بإنفاق أموال الآخرين. فمصادرة تعب الآخرين هي مصدر ثروتهم. كما يأخذون من بعض الفئات ليعطوا فئاتٍ أخرى، ومن الاستراتيجيات الشائعة: الاستيلاء من الراغبين في العمل، لإعطائهم لغير الراغبين. وهذا يُولّد عداءً متزايدًا بين شرائح المجتمع، ويُنشئ اعتمادًا كليًا على الطاغية في تلبية الاحتياجات الأساسية.

لا يعتقد الطغاة أنهم مقيّدون بالقوانين القائمة.

بل يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويمنحون أنفسهم الحق في التصرف دون طلب موافقة أحد. وعندما تُترك أفعالهم الديكتاتورية دون اعتراض، يتشجّعون على تجاوز حدود القانون أكثر فأكثر. وفي النهاية، يغتصبون من السلطة ما يكفي لقمع أي معارضة بالقوة. وهم بحاجة إلى اللامبالاة والرضا عن النفس للتقدّم. ومن خلال الخداع الماكر، ينجحون في حشد ضحاياهم لدعمهم دون أن يدركوا، حتى يُصدم الضحايا لاحقًا عندما يكتشفون أنهم يعانون أيضًا تحت وطأة سلطة الطاغية الساحقة. لا يهتم الطغاة إلا بأنفسهم، ويروّجون لأجندتهم التدميرية. وأي ادّعاء بخلاف ذلك هو كذبٌ ماكر.

الطغاة يدمّرون عمدًا كل ما هو جيّد وقَيّم في طريقهم،

ويتركون خلفهم أرضًا قاحلة ممزّقة، من المعاناة والبؤس الذي لا ينتهي. ويستمرون حتى يُوقفهم الشعب قائلًا: “كفى!”. فالمجتمع، بفعله أو تقاعسه، هو من يقرّر ما إذا كان سيختار الحرية أم الاستبداد.

المشهد العربي

تمكّنت الأنظمة العربية، عبر العقود التي أمضتها جاثمة فوق تطلعات الشعوب، من ترويض هذه الشعوب وتخليصها من العنفوان الذي كان يميزها، ثم تدجينها وتحويلها إلى مجموعات من القطعان والطوائف والمِلل والمذاهب والأعراق. أقوامٌ ضعفاء خاضعون، مذعنون لمصيرهم، عاجزون عن تغييره، بل حتى عن تحريكه.

سياسة التهجين التي اعتمدتها الأنظمة العربية

تواصلت لعقود متتالية، وأدّت إلى محصّلة مرعبة تمثّلت في ارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والتخلّف الحضاري، وانتشار الجهل، وشيوع القهر والاستبداد، وتفكّك النسيج الاجتماعي، وظهور النزعات المذهبية والعرقية.

ومن “إنجازات” الأنظمة العربية

نجاحها في ترسيخ آلية ذهنية لدى المواطن العربي، تربط بين العقاب الصارم الذي لا يرحم، وبين أي مظاهر مخالفة لرؤية السلطة. فكل سلوكٍ معارض، أو قولٍ ناقد، أو حتى مجرّد رأي حر، يقابَل بالردع والعقوبة. وبالتالي، يصبح الخنوع والانقياد وسيلة النجاة الوحيدة.

جميع الشعوب العربية تُدرك

أن بعض الأنظمة قد أتقنت بجدارة فنون الترهيب والتفزيع والوعيد، حتى بات الخوف سمةً عامة. الخوف من الاعتقال، ومن التعذيب، ومن الفقر، ومن المجهول. الخوف الذي يصل إلى حدّ الشلل، ويُحدث حالة من الاغتراب الداخلي لدى المواطن، فلا يشعر بهويّته ولا بحرية رأيه، بل يُنكر ذاته خوفًا من العقاب.

تستخدم الأنظمة سياسة العصا والجزرة.

الجزرة تكون عبر الخداع بشعارات الحرية والديمقراطية، مع الإبقاء على جوهر الاستبداد. تُنظّم الانتخابات، وتُرفع الشعارات، وتُزيّن المظاهر، ولكن الأداة الأمنية تبقى هي الحاكمة. فالديمقراطية عند بعض الأنظمة ليست إلا طلاءً خارجيًا لسجنٍ كبير.

نظرية التعلم الشرطي

العالِم الروسي “إيفان بافلوف” أجرى تجربة شهيرة على كلب، لاحظ فيها أن لعاب الكلب يسيل عند تقديم الطعام، ثم ربط ذلك بقرع الجرس، حتى أصبح الجرس وحده كافيًا لاستثارة اللعاب. هذه الظاهرة، المعروفة بالتعلم الشرطي، تمثّل أساسًا لفهم كيف يمكن تشكيل الاستجابات السلوكية من خلال التكرار والربط.

وعلى الصعيد البشري،

يُستخدم هذا الأسلوب لإنتاج الخوف، كما في مثال السجين الذي يتعرّض لصدمات كهربائية تسبقها أصوات معيّنة، كصوت الحاكم مثلًا. مع التكرار، يُصبح صوت الحاكم وحده كافيًا لإثارة الخوف، دون الحاجة إلى تعذيب فعلي.

وهكذا يتم تكييف الشعوب نفسيًا،

بحيث ترتعد لمجرد رؤية صورة الحاكم أو سماع اسمه، ويتم الربط بين شخصه والوطن، وبين سياسات القمع ومصلحة الشعب، فتدخل المجتمعات في دوّامة من الهلع والقلق.

أساليب الترويض

تعتمد الأنظمة على وسائل عدّة لترويض الشعوب، منها:

- الترفيه المُوجّه: عبر المهرجانات، والفعاليات الرياضية والفنية.

- تكثيف الرموز: صور الحاكم في كل مكان، النشيد الوطني، العلم، والخطابات.

- تقديس الزعيم: ربط كل إنجاز باسمه، وتقديمه على أنه مصدر الخير والنجاح.

كما تستغل الأنظمة وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام وتجميل صورة الحاكم، وجعل كل معارض له خائنًا للوطن. يُصبح من ينتقد الزعيم كمن ينتقد الوطن نفسه.

وفي اللحظات الحرجة،

تلجأ الأنظمة إلى إثارة قضايا جانبية أو افتعال أزمات، لإشغال الناس وإبعادهم عن مطالبهم الأساسية. تُفتعل الخلافات المذهبية والطائفية والطبقية، لتمزيق وحدة المجتمع، وتبرير القمع لاحقًا.

الحاكم بارع في إشعال الحرائق،

ثم يظهر كـ”المنقذ”، فيتنازل الناس عن حقوقهم ليكافئهم بالنجاة. وهكذا يتحقق النصر للحاكم لا للوطن.

كيف يتم التخطيط؟

بداية، يعمد النظام إلى استكشاف وتحديد مكامن القوة والضعف لدى الشعب، من خلال أجهزته الأمنية وعيونه المنتشرة في كل ركن. ويتم التعرف على أسماء المثقفين والمفكرين والعلماء الذين يتبنون مشروعًا ديمقراطيًا تنويريًا، وتحديد القوى والشخصيات التي تسعى أو تفكر في التغيير، وكذلك كل من يحمل فكرًا مخالفًا أو ناقدًا.

ثم يقوم النظام بالقضاء على مصادر قوة الشعب، أو إضعافها إن تعذّر القضاء عليها. يعمل على شلّ فاعلية الأحزاب والحركات والأفراد، ويلاحق المعارضين، ويفتح السجون بتهم أو بدون تهم. يُشوّه الخطاب النقدي لبعض المفكرين والعلماء، بل حتى يُشوّه سمعتهم الشخصية. يعمد إلى الإقصاء التام لكافة الأصوات المخالفة.

يفرض رقابة صارمة على حركات الناس وأفعالهم وأقوالهم، بل حتى على أنفاسهم. يعمل على فرض وصايته على مصادر العلم والمعرفة والمعلومات، ويحجب المواقع الإلكترونية التي يعتبرها خطرًا على نظامه.

ثم يسعى الحاكم ونظامه إلى إغراق الشعب بكل ما يلهيه عن مطالبه الحقيقية، وكل ما يشتّت تركيزه ويمنعه من التفكير بواقعه. فيصبح تأمين القوت اليومي هو الشاغل الأساسي للناس. ويتحوّل الوطن إلى مناسبات لا تنتهي، ومهرجانات فنية وأدبية، وأيام وطنية، وكرنفالات رياضية، ومسابقات إعلامية بجوائز مغرية.

يمنح الحاكم الامتيازات للجهلة والسفهاء الذين يتصدرون المشهد الإعلامي والسياسي والثقافي والاجتماعي، بينما يُطمس صوت المثقفين والعلماء، أو يُعتقل.

تعمد الأنظمة إلى ضرب منظومة القيم والمثل لدى المواطن، من خلال جعل الحياة ضنكة وصعبة، بحيث لا يعود الإنسان يهتم بالقيم، وتُصاب روحه المعنوية بمقتل، ويصبح عاجزًا، انهزاميًا، تبريريًا، يؤمن أن مصابه هو مصاب الجميع. وهذا تمامًا ما تسعى الأنظمة إلى تحقيقه.

معارضة مصطنعة

لا يكتفي الحاكم بما سبق، بل يعمل على تشكيل معارضة مفبركة، تُظهر الجانب “الديمقراطي” من نظامه الاستبدادي.

يعتمد سياسة شراء الذمم بالأموال أو بالمناصب، لتتشكل بطانة تُسبّح بحمده، وتملأ الفراغ الذي خلّفه غياب المثقفين الحقيقيين. فيلتف حول السلطان رجال دين مدّعون، ومثقفون سطحيون، وجهلة، ومنافقون.

وعند رصد أية حركة احتجاج من الشعب، يلجأ النظام إلى قوة الردع القاسية، يعقبها بإطلاق الوعود المعسولة والتطمينات الزائفة. الهدف منها تخدير الوعي الشعبي بالشعارات المضلّلة.

وهكذا يقوم -بعض- الحكام العرب باستغفال الشعوب، وتليين طبائعها، لتطويعها ثم إخضاعها.

مآلات مرعبة

لقد وصل إخضاع بعض الأنظمة العربية لشعوبها إلى درجة أن تلك الشعوب اعتادت ذلك، ولم تعد ترى فيه شيئًا شاذًا. بل إن بعض العرب يعتبرون القمع أمرًا طبيعيًا.

تحوّلت الشعوب إلى ممارسة رقابة ذاتية صارمة على أفكارها وأقوالها وأفعالها، وبدأ الناس يلومون بعضهم البعض، بدلًا من توجيه اللوم للفاعل الحقيقي.

يستعين الكثيرون بمبدأ: “لا تتدخل في السياسة كي لا تُؤذى”، ما دمت تعلم قسوة النظام. والمفزع أن هذا السلوك يُورّث للأجيال، فيتحوّل الشعب إلى نسخة مكررة من الصمت والخضوع.

في مراحل متقدمة، يتغوّل النظام حتى تطال الرقابة أقوال الناس وأفعالهم، بل ونواياهم.

ثم تتوسّع دائرة الحظر لتشمل البطانة، وكافة رموز النظام، فلا يطال العقاب من ينتقد الحاكم فقط، بل أيضًا من يلمّح أو يشير أو حتى يتساءل بشأن رموز النظام.

ومن الفاجعة أن بعض رجال الدين يُكملون دور النظام في الترويض، عبر الخطب في المساجد، أو من خلال الدروس الدينية المتلفزة، حيث يتم تحذير الناس من “الضلالة”، ومن “عقاب الدنيا والآخرة”، و”حرمة عصيان الحاكم”، و”الخروج من الجماعة”.

والمؤلم حقًا هو ما تقوم به السلطتان السياسية والدينية في تعميق الشعور بالذنب لدى المواطن، حتى يصبح الإحساس بالإثم والخطيئة ملازمًا له، فلا يجرؤ على مجرد التفكير بما يفعله الحاكم، أو الشك في نزاهة النظام.

فيقوم المواطن بمعاقبة نفسه، حتى على أشياء لم يفعلها، بل لمجرد التفكير بها.

اغتصاب الشعوب

هذا ما يُجيده الحاكم بمعاونة حاشيته، مدفوعًا بالأطماع، ورغبةً في بقاء الشعوب في قاع الجهل، والتخدير العقلي، وتغييب الوعي، وفقدان الأمل.

هكذا تفعل السلطة ماضيًا وحاضرًا، حين تُنكس رأسها عن رؤية التقدم والتنوير والتحضّر الحاصل في بقية العالم.

هكذا سيبقى الحاكم والسلطة، ما دامت الشعوب تتصارع قبائلَ وطوائفَ ومذاهبَ وأعراقًا، وتحتكم لقوانين الجاهلية، تائهةً في بداوة بدائية، تقتات على شوك الصحارى، بينما أبناؤها وشبابها يعانون جوعًا حضاريًا، لا ينفع معه إلا تغيير بنيوي شامل لكل مفاصل الأمة.

وما لم تنهض الشعوب العربية لتحطيم نظرية الارتباط الشرطي، وتهدم جدار الفزع، وتنطلق نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، فسيظل الحكّام يقرعون الجرس… دون أن يُقدِّموا الطعام.

____

*الدكتور حسن العاصي/ أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

*المصدر: التنويري.