فلسفة النّسيان؛ الوجود والعلاقة مع الماضي (1)

*جان لومبار/ ترجمة: عبد الوهاب البراهمي.

الوجود والعلاقة مع الماضي1

” إلى أيّ حدّ يمثّل التساؤل عن النسيان واجبًا فلسفيًّا، في قرن الذاكرة هذا، المنشغل باستمرار بإحياء الذكرى والمشدود إلى “استهلاكيَّة تذكاريَّة؟” (ج.لومبار)

” يصنع النسيان الذكريات كما يصنع البحر حافة الشاطئ”، مارك أوغي.

” لوحة ” النسيان روني دوموريس (1895-1961)

*****

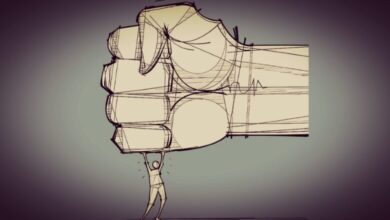

” يهدّدنا النسيان، ينقض ما نفعل، ويلاحق ما نكون. وبموجب هذا بالتأكيد، نحن نفكّر فيه غالبا بصيغة سلبيّة، بوصفه من جهة إلى أخرى، ” فقدانا ونقصانا ومحوًا والتباسًا ونكرانًا وحطّا واضطرابا وإهمالا وافتقارا وهفوة وتقصيرا وتسلية”(2). كثيرا ما نرتمي في ” ليل النسيان البارد”، على حدّ ما يقوله إيف مونتان في غناءه لنص جميل لجاك بريفار ” الأوراق اليابسة”.

ولكننا نعرف من جهة أخرى، بانّ النسيان يواسينا، ويهيئنا للمستقبل، ويعيدنا إلى الجديد. هو هدّام، يكرهنا على يقظة مضنية، كما أنّه أيضا حليفنا الأكثر حميميّة من أجل مجابهة ثقل الزمن والعالم. غالبا ما يعقب الليل البارد الصباح المضيء. وإذا كانت الذاكرة تسمح لنا بالتعرّف على العالم، لو استعدنا مفهوم التعرّف الذي يشتغل عليه بول ريكور(3)، فالنسيان يعطينا، من بعيد إلى بعيد، قفزة إلى عالم جديد، وقدرة على الولادة من جديد. واجهت الفلسفة منذ نشأتها، هذه الإشكالية للنسيان. (4) وسنرى أنها أقامت فيها مثلما نقيم في مكان مفضل، وأنها جعلت منها موطنا ميتافيزيقيا جميلا. وهذا يعني إلى أيّ حدّ يمثّل التساؤل عن النسيان، في هذا القرن للذاكرة، المنشغل باستمرار بإحياء الذكرى والمشدود إلى “استهلاكية تذكارية” (5)، واجبا فلسفيّا.

تمثّل الأوديسا بعدُ، في بدايات تاريخ الغرب، ضربا من سرد لا ينسى عن النسيان. نفكّر في إيليس Ulysse في بلاط ملك الفاشيون Phéaciens يَحكي عن الزوابع، والمخاطر ومختلف العوائق التي اعترضته أثناء رحلته، منذ أن غادر، مع أسطوله، في نهاية حرب طروادة، بلاد الإغريق وعالم البشر. وفي مقابل آخيل Achille في الإلياذة الذي بلغ قمّة المجد ولمع صيته في الحاضر الأبدي للملحمة، كان إيليس بعدُ في زمن البشر، زمنا يهدّده النسيان. ذلك أنّ النسيان موجود حيثما كانت مغامراته: هو باستمرار أسوء المخاطر بالنسبة إلى هذا البطل الذي تفصح مغامرته بعدة طرق عن صنع التاريخ (6).

خطر حادّ، في لحظات معينة: عرف الرفاق، لدى ” اللوطافيجيين”Lotophages، آكلي اللوتس lotos، ” نشوة النسيان” “ivresse de l’oubli”، التي صرفتهم عن رؤية الهدف من سفرهم وحتى فكرة العودة إلى ديارهم. ولدى الساحرة سيرسي Circé شراب فاتك – مخدّر حقيقيّ للنسيان- حوّلهم إلى خنازير وأفقدهم ” كل ذكرى عن وطنهم” وفي نفس الوقت كلّ وعي بوجودهم كخنازير. وكان يجب على إيليس وقد صارت لدى الكاليبسو وفي بعض الوقت نسّاءة بفعل جميلا، الخلود الذي اقترحته عليها الحورية بإلحاح، لأنّ الخلود يؤدّي إلى نسيان وضعيتها، وماضيها وزوجها بينيلوبي Pénélope. ومن وراء المخاطر الخاصّة التي تمّ وصفها في هذه الحلقات، فإنّ كل خلفية رجوع إيليس هي التي تمثّل تهديدا بنسيان الذات. لقد كان هوميروس، في الأزمان الأوّلى لبلاد الإغريق، شعار النسيان بامتياز. التحق بفضل هيسيدوس Hésiode، الذي أقام تعارضا ّلأوّل مرّة منيميزون Mnémosyne آلهة الذاكرة والضوء الساطع ( ميموريا Memoria بالنسبة إلى الرومانيين) وليثي Léthè ، الآلهة المظلمة، التي هي جزء معروض في التيوغونيا Théogonie: الليل، ابنة كاوس Chaos الفوضى، والفراغ، أنجبت الموت البغيض، والنعاس والشيخوخة الملعونة وكذلك ” إيريس”، الفتنة التي أنجبت بدورها اليتي Léthè النسيان، وكذا أخوته وأخواته المعاناة والجوع والألم. تشارك الآلهة ليتي اسمها مع “اليتي” Léthè، أحد الأنهر الخمسة للجحيم، الذي سمّي أيضا نهر النسيان، والذي يجري فيه النسيان بسلام ودون همس، حيث تأتي الأرواح لتشرب حتى تنسى حياتها الماضية. نتبيّن كيف التاريخ الثقافي للنسيان قد تكوّن مع أولى الأعمال الشعرية الكبرى للإغريق القديم. ويبدو أن نصوصه تقدّم تمثّلا آليا قليلا للنسيان: يكون مُسبّب النسيان في الأوديسا، في كل مرّة فارماكون ( شراب صيدلاني) pharmakon ، خمر، ومزيج أساسه عسل أو ثمرة مثل اللوتوس lotos، الخ. لكن لهذا النظام من الأسباب مداه وقيمته الرمزية الأكثر اتساعا، وهو يحيلنا إلى ما هو بحقّ قلب النسيان، أي لغياب يتعذّر إدراكه وغامض، ووضعية مفارقية حيث تثبّت السلبية بوصفها إيجابية. يذكر بلوتارخ Plutarque أنه يوجد في ” الإريكثيون ” l’Érektheion ، هذا المعبد لللاكروبوليس temple de l’Acropole أثينا، شمال بارثينون، مذبح قد أقيم لليثي Léthè ، النسيان. كيف آمكن بناء معبد للنسيان، إذا لم يكن قد اعتبر بمثابة شيء آخر – وكثيرا- أكثر من نقصان، وثغرة أو فقدان؟

نرى منذ البداية، الطريقة المدهشة التي يُفصح بها عن النسيان. يمكننا أن نترك جانبا تنوّع التعريفات للعبارة، والمجال واسع: نقول بأنّنا نسينا مفاتيحنا، أو نسينا تاريخ حدث ما؛ يمكننا نسيان وعودنا أو محاولة نسيان همومنا بالسفر. إن فعل نسى هو دائما فعل مبني للمعلوم، بينما لا نملك بالمرّة الانطباع بنسياننا أنّنا نفعل ولا ندرك النسيان إلا متى تدخّل، لا حينما يجري. فإذا نسيت ما عرفت أو ما عشت، فإنّه يحدث لي أو على أيّ حال يحصل لي انطباع بأنه قد حدث لي سلبيا شيء ينتج دوني. إنّ الفعل اللاتيني oblivisci، الذي اشتق منه الفعل الفرنسي oublier يؤكّد هذا الأمر: هو ما نسمّيه فعل متعدّي المعنى، صنف نحوي في اللاتينية حيث تجمع الأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول(9). وبالفعل، فليس النسيان، لا فعالية ولا انفعالية: فهو يتجاوز ويطمس هذا التنازع وسنجد صعوبة في القول بدقّة ما يجب فعله حينما نتلقّى أمرا من هذا النوع” لا تنسى أن تفعل هذا أو ذاك” وأن نريد الاستجابة لهذا الأمر. يمكننا على الأكثر أن نقول لشخص آخر “اجعلني اذكر كذا” أو” ذكّرني بـ”، وهو ما يعني تفويض سلطة لسنا على يقين بقدرتنا على ممارستها. هذا اللايقين قائم في صلب النسيان بل هو حتى جوهره: يظهر النسيان منذ البداية مثل شكل فريد من الغياب.فالحديث عن النسيان حديث عن ضرب من الغياب.

يذكّرنا هذا خاصة بمرحلة متأخرة من حياة كانط. نحن نعرف الاهتمام الشديد الذي أثاره القسم الثاني من حياة الفيلسوف، ربّما لأنّه قدّم لنا مشهدا محيّرا لفوضى تدريجية لفكر كان بشكل مخصوص مبهرا. (10) منذ 1804، سنة موت كانط نشر تلاميذه ثلاث سير ذاتية؛ وخلال القرن 19م، سيروي كتاب وفلاسفة أوروبيون، “الأيام الأخيرة لأمانويل كانط”، أمثال طوماس دي كوينسي , Thomas de Quincey وفيكتور كوزان Victor Cousin. نحن نعرف أنّ كانط، الذي كان جدول أوقاته اليومي مقسما تقسيما صارما بالثانية، وكان له طيلة حياته خادم، يدعى لامب Lampe والذي كان يقوم على تنفيذ برنامجه الثابت والذي، بحسب الوصف الذي قدمته هان Heine، كان يتبعه أثناء جولته اليومية المشهورة ” بصورة متيقظة ومنشغلة، يتأبط مطريّته، في صورة حقيقية عن العناية الشديدة “. ( 11) وفي عام 1802، بينما كان عمره 78 سنة، انفصل كانط، وهو الذي ظهرت عليه معالم شيخوخة، عن خادمه الوفيّ. روى فاسينسكي Wasianski، تلميذ كانط الذي سيصير مؤرخ سيرته الذاتية، بطريقة مفصلة هذه المرحلة من حياة كانط، دون أن يعطي مع ذلك السبب الحقيقيّ لطرد الخادم لامب. نحن نعرف فحسب أن كانط يؤاخذ خادمه القديم على سوء تصرّفه و” أنه يخجل من الحديث عن ذلك”.(12) وليس من اليقينيّ أنّ فاسينسكي قد لعب دورا أساسيا في طرد الخادم- ربما لاعتباره قريبا جدا من المعلّم- ولا في تعويضه بعسكري غليظ الطباع يدعى كوفمان. ولم يتعوّد كانط بالمرّة، مثلما هو متوقع، بهذا التغيير. وكان يجد كثيرا من العناء في الاستغناء عن خدمات لامب فضلا عن إزاحته من ذاكرته. وبما أنّ كانط كان شديد العناية، بحكم وهن ذاكرته، بتسجيل ملاحظات على بطاقات صغيرة الحجم عن كلّ ما لا يريد نسيانه، كان يكتب لنفسه ملاحظة تقول:” يجب على اسم لامب من هنا فصاعدا أن يمحى من ذاكرتي”. وقد وجد فاسينسكي الذي لم يكن ربما محايدا في هذا المسألة، في هذه الملاحظة دليلا جديدا على شيخوخة كانط. ومع ذلك، فليس من اليقينيّ أن يكون هذا التأويل سليما، إذ أن التماس الذاكرة للتسبّب في النسيان ليس بالضرورة تمشّ متناقض أو تافه. فلقد علمنا فرويد منذئذ الكثير عن تأويل زلات اللسان و الهفوات في الأفعال وعن نظرية النسيان بوجه عام. لقد زعم كانط على أيّ حال، بهذا الحلّ فعل شيء قد يبدو غير قابل للتصديق: رسم النسيان. (13)

إنّ لهذه الملاحظة التي دوّنها كانط على الورقة تأويلات عديدة. فقد تحيل إلى فكرة أن كلّ ما كتب يريح الذاكرة:” كلّ ما أكتبه على الورق أرفعه من ذاكرتي وبالتالي أنساه”.(14)، على حدّ قول برناندان دي سان بيار Bernardin de Saint-Pierre. ويمكن أن نضيف: بهذا النسيان المعلن، وعلى نحو ما، أحتفظ به أخيرا، أي بما كتبت، على العكس، إلاّ إذا أضعت الورقة، وهو ما يحدث أيضا. يوجد هنا انزياح إلى خطر الكتابة التي يتهمها بعدُ أفلاطون في الفيدروسPhèdre:” لا نتج الكتابة بإهمالها الذاكرة، سوى النسيان.” (15)

إلا أنّه علينا ربّما أن نولي اهتمامنا بالمصرّح به ذاته أكثر من اهتمامنا بالبطاقة المدون عليها. كان لكانط ثقافة واسعة وذاكرة مدهشة. وهو مقتنع بأنّ الحفظ الجيّد ضروري لكلّ تكوين معرفي: نحن لا نعرف إلاّ ما احتفظنا به في الذاكرة”.، مثلما يقول في فصل ” الذاكرة” في كتابه ” الانتروبولوجيا ” وفي ” أقوال في البيداغوجيا” ( 16). يميّز كانط في المقابل، ثلاث أشكال من الذاكرة، آلية وبارعة وحكيمة. لم يكن كانط يهتم كثيرا بالشكل الأول ( الآلية)، والتي يراها جديرة بالببغاء، وكان يفضّل الثالثة ( حكيمة ذات صلة بالحكم)، لأنها تتوافق مع استعمال العقل. ( 17). هل أراد كانط، حتى ننتهي من هذا، أن يعهد لذاكرته الآلية ذكرى سلبية عن لامب، وفي هذه الحالة تكون البطاقة بالمعنى الدقيق للكلمة تذكيرا، أي ملاحظة تذكّر بالمهام التي عليه تأديتها، وهو ما ليس تسرعا في الحكم على نجاح المناورة، أو على العكس، هل يكون، على نحو ما، قد أمّن على انتشار هذه الذكرى السيئة برفعه إلى مستوى الذاكرة الحكيمة لضمان نفيه الذكيّ في نهاية مسار نقدي؟ ومهما يكن، فهذا ضرب من النسيان الإرادي نسبَ إليه القدرة على تخليصه من هوس بالماضي. وبواسطة هذه الملاحظة التي كتبها كانط لنفسه يقول في الجملة ” علي أن أتذكر النسيان” أو، كما نريد، ” عليّ أن لا أنسي أن لا أذكّر نفسي”، وهو ما سبيّن بأنّ النسيان والذاكرة ليسا سوى الوجه الآخر لكل منهما، لكنهما يتداخلان ويأخذان معنى في علاقة متبادلة. أن يكون قد تصرّف تحت تأثير مرض النسيان الكبير ( مثلما نسميه أحيانا الزهايمر )، فقد يكون كانط، في هذه المذكّرة، قد ساهم بشكل مفارقي، في جعل ذكرى لامب غير قابلة للتّلف وقد يكون قد أكد ما يعني أن نكون أوفياء. لقد وضع أيضا أو أيقظ بهذه البطاقة عدّة جوانب من التساؤل حول النسيان سنتناولها هذا المساء وفي الترتيب: أولا النسيان بوصفه ضربا من الغياب، أي ديالكتيك ليتيه Léthè وكرونوس Chronos ؛ وأخيرا، في لحظة ثالثة، مسألة حسن الاستخدام، إيتيقا النسيان.

لوحة “إصرار الذاكرة” الشهيرة للرسام السريالي سلفادور دالي

ضرب من الغياب: انطولوجيا موجزة للنسيان

لكن ربّما قد يقال، ألا يجب أولا تحديد ما نعنيه بالنسيان. وبالفعل، فقبل أن نقول شيئا ما عن شيء، كما يلاحظ سقراط، يجب معرفة ما هو هذا الشيء. ومع ذلك، فإذا ما قرأنا محاورات أفلاطون، نرى بانّ البحث عن تعريف ( للشجاعة والفضيلة والعلم الخ…) لا يوافق ببساطة المرحلة الأولى من الحوار، والجملة الأولى التي تجعله ممكنا، بل الحوار في كليته. فالحوارات الارتيابية، دون مخرج حرفي، ليست فحسب في الخاتمة: هي كذلك طوال الحوار، لعدم الاحتفاظ بتعريف مقبول. إنّ الاشتغال على التعريف ليس إذن مجرّد نقطة انطلاق للمسار، بل هو المسار ذاته. كذلك تعريف النسيان، مثلا ذلك التعريف الذي نحتفظ به من ليتري Littré، ” النسيان هو فقدان الذكرى”، يجب أن يقيم النقاش لا أن يغلقه. وبالفعل، فليس ما ننساه بالمرّة موضوعا للعالم، ولا أحداثا، مثلا. إنّ ما ننساه، هو ذكريات، أي آثارا ولدّتها هذه الأحداث. إنّ الذكرى هي بخِلاف الماضي الخالص- ولأجل هذا بالمناسبة، لا يوجد ماض خالص. فما ننساه، إنما هو أحداث مُعالجَة، خارجٌ وقع إدماجه في الداخل. كلّ ما أنساه، بطريقة ما هو شيء من ذاتي، هو بعدُ أنا. لا يمكننا الاكتفاء إذن بالقول بأنّ النسيان هو ما ينتج عندما نكون قد أسئنا التسجيل (عدم كفاية التثبيت fixation ) أو حينما لم نحفظ ما سجّلناه (استحالة التذكّر) أو حينما لا نستطيع تعيين ما حفظناه ( غياب التعرّف). ندرك أنه بقدر ما يكون التعريف الذي نقدّمه تامّا، يكون له هدفا تصنيفيّا، بقدر ما يكون عقيما وغير مجدٍ فلسفيا. إن تعريف كتاب في علم النفس لكلمة مثل ” نَسِيَ”، هو فقدان، بطريقة طوعية أو لا، نهائية أو مؤقتّة، سويّة أو مرضية، ذكرى إنسان أو شيء “، كلمة تقول كلّ شيء، ومن هنا فهي لا تقول شيئا. إنّ ما ينقص هذا التعريف الشامل جدا، هو الأساسيّ، هو ما به يكون النسيان نسيانا، هو كون النسيان، لا يسبر غوره ومثيرا، هو إذا كانت الذكرى نتاج الذاكرة، فإنّ النسيان ليس نقيضها بل قوّتها الحيويّة:” الذكريات يصنعها النسيان كما يصنع البحر حافة الشاطئ”(18)، كما يقول مارك أوغي Marc Augé. النسيان هو على نحو مفارقي ما يعطي الذاكرة سلطة: لأجل ذلك لم يكن بالإمكان أبدا “تفسيره في مجموعه” (19)، كما يلاحظ فرويد علم النفس المرضي للحياة اليومية، بالإشارة بدقّة إلى أن النسيان أصبح أكثر إلغازية من الذكرى منذ أن عرفنا ” أنّ الأشياء التي نعتقد أنّنا نسيناها منذ أمد طويل يمكن فجأة أن تظهر من جديد في الوعي”. درس فرويد النسيان من حيث هو عارض له سبب خفيّ وبالتالي بما هو ضرب من الغياب لا يكون دون حضور ما. يبيّن النص الشهير حداد والسوداوية(20)، أنالحداد هو مثال السوداوية. يقيم الحداد ” ذهان الهلوسة للرغبة” الذي يحافظ على نحو ما على المفقود ويمنع عن نسيانه تماما. يكون السوداويّ قد فقد أيضا شيئا لكنّه لا يعرف ما هو: ينسى مسبقا ما نسيه، يتقبّل، كما يقول فرويد، فقدانا مجهولا”. يدمج النسيان دائما لغزا، كما يلاحظ فرويد في تأويل الأحلام في خصوص طفل قال له:” أفهم جيدا بأنّ أبي قد مات ولكن لا استطيع فهم لماذا لا يعود ليلا للعشاء “. (21)ضرب من الغياب وضرب من الحضور في ذات القوت. إذن: نستطيع، ودون الدخول في التفاصيل، ذكر الدرس الأول من “دروس في التحليل النفسي” لفريد حيث يبيّن بأنّ “مرضى الهستيريا يعانون من التذكّر” (22). ومهما يكن، فإنّ كل نسيان له سببه وفي هذا المعنى على الأقلّ له وجوده. هو” منعرج في التاريخ الثقافي للنسيان”، كما يقول هارالد وانرتش Harald Weinrich ملاحظا أن النسيان فَقَدَ مع فرويد براءته(23). يقول فرويد:”أن ننسى هو أن لا نريد استعادة ذكرى”.(24) وبالفعل فقد أحدث منعرجا حاسما بفضل العلاج الذي وضع أسسه: قبل المعالجة، يكون النسيان غير هادئ وبعد العلاج يكون قد هدأ. يتحوّل النسيان الحاضر في الكبت في العلاج النفساني إلى نسيان آخر هو نسيان الشفاء: الذاكرة هي هنا إذن، وبشكل غريب، فهي معاون لفنّ النسيان. حدّد لاكان Lacan انطلاقا من وجهة النظر هذه، وبطريقة رائعة، اللاوعي بالنسبة إلى الإنسان بوصفه” ذاكرة ما نسيه”.

إنّ النسيان والتذكّر هما إذن في هذا الصدد بمثابة الفراغ والامتلاء، لفظان تستخدمهما الفلسفة الصينيّة. يستخدم غالبا تشاونغ تسو Tchouang Tseu مثلا فعل نَسِيَ(wang) لتحليل المعرفة والكفاءة. ويؤكّد بأنّ التعلّم هو تعلّم النسيان. فالإنسان الحقيقيّ والإنسان التامّ هو ذلك الذي “فكره ينسى “(25). نعرف الإنسان عند الشلال ومبدأ ” السباحة” هو نسيان الماء.(26)”فينتج النسيان،وفق هذا النموذج، عن التحكّم” وعن التحكّم في النسيان. وتكتسب المهارة ( أو المعرفة) حينما يمكن للوعي أن “ينسى نفسه ” في الفعل. إنّ اكتساب فنّ ما هو القدرة على نسيانه. في نصوص عديدة لتشوانغ تسو، مثل حكاية الطبّاخ تينغ الذي يقطّع لحم البقرة، يكون التحكّم هو نسيان الشيء ونسيان الذات في نفس الوقت، نسيان الذات لذاتها. فأن تعرف السباحة، هو أن تنسى دروس السباحة. وبالمثل، فإنّنا نرى، في الفصل الرابع من ” أسياد وأسلاف”، أنّ كل مرحلة من التدرّج ” تتّسم بقدر من النسيان” وانّ الحكمة هي نسيان تامّ. يقول التلميذ يان هوواي لمعلمه كوفيشيوس:” أنا جالس في النسيان”، ” أنا غير مقيّد”، فيردّ عليه هذا الأخير: ” إذن أنت المعلّم”، ” اسمح لي أن أكون تلميذك”.(27) فإذا لم يكن لا شيء يسمح حتى، في انساق مفاهيمية جد مختلفة، بمقارنة لفظ بلفظ. ( 28)، فإنّ استئناف التفكير في النسيان كان أيضا هدفا بارزا في الفلسفة الغربيّة. يقترح تمشّي ديكارت، مثلا، في كتاب ” مقالة في المنهج”، تسليط الضوء على كل ما ” يقترح على العقل من الحواس، والخيال والذاكرة وكذلك كل الأفكار المسبقة”، حتى لا يتبقّى للفكر سوى اليقين الحدْسي بالوجود بما موجود يفكّر( إنه الكوجيتو). إنّ الخطوة الأولى للديكارتية هي في هذا المعنى استراتيجيا للنسيان، نسيان منهجي وإرادي لكلّ ما يتأتى ” من الذاكرة الخدّاعة” (mendax memoria )، في إشارة إلى التأمل الثاني. النسيان يعني إذن الإفراغ.( 29) يجب أن يقارن هذا الفراغ بالطبع، في هذا السياق، بالامتلاء الذي تمثلّه في المقابل، ذكريات الإقامة في ألمانيا شتاء 1619-1620، حدثا لا يريد ديكارت أن يُلقى في النسيان بل على العكس أن يترك ” أثرا عميقا في الذاكرة حتى لا يُنسى أبدا” مثلما يقول في التأمّل الرابع (30). نرى بوضوح، ودون الدخول في التفاصيل، بأنّ ديكارت، وباسم العقل، قد وضع القدرة الكبيرة للذاكرة المنتصرة في القرون الوسطى، موضع شكّ، إلى حدّ ما يسمّى عصر النهضة، لفظ نجده هنا دون استغراب بما أنّ الولادة من جديد تفترض هذا الموت للماضي الذي هو تحديدا النسيان- حتى لو كانت النهضة هي أيضا رجوعا إلى العصر القديم، وبالتالي إلى الذكرى. تبدأ كل فلسفة بوصفها قطيعة، بالنسيان: نسيان النزعة المحافظة للأفكار الجاهزة، والإجماع الكاذب، والتحفّظ، كما يقول ديكارت، من المظاهر الخدّاعة، والموروث المشكوك فيه، والتلفيقات المائعة- وقائمة ما يجب على الفلسفة نسيانه تطول إلى ما لانهاية. ويوجد في المقابل بالطبع، في فكرة المنهج بالذات، كل ما لا يجب نسيانه.

يعود هذا الصراع للنسيان والذاكرة إلى الإغريق القديم (31) وبداياته كانت معاصرة، للقرن الرابع والخامس قبل الميلاد، للنشأة والفلسفة. هناك حكاية يرويها سيشرون (32) فيما بعد،تقول بأنّ الشاعر سيمونيد قد زار يوما رجل الدولة والاستراتيجي تيميستوكل، واقترح عليه تعليمه فنّ الذاكرة حتّى يقدر على تذكّر كلّ شيء وقد كان ردّ تيميستوكل أنه يحبذ تعلم فنّ النسيان حتى يقدر على نسيان كلّ شيء وانه يخشى تراكما لانهائيا للذكريات تتعرّض له ذاكرته الاستثنائية. ونحن نعلم أن الحقل اليبيداغوجي كان لاحقا في القرن 15 و16 م حيّزا لنقاش ثريّ حول الوظيفة الخاصّة للذاكرة والنسيان: فجان ل. فيف لا يريد ترك الذاكرة دون عمل و لا يجد عذرا للنسيان، ورابلي يريد تعليم نزعة إنسانية كثيرة المطالبة من وجهة نظر الذاكرة لكنه يعتقد أيضا في إعطاء بونوكراتس دواء مخدّرا مفيدا للنسيان ( الخربقl’ellébore)، المفترض منه تحرير الفكر مما تعلّمه بغباوة. وأخيرا يؤسس مونتاني عقلانيا، رفض الذاكرة التراكميّة أو الاحتفاظ بها بنسب محدّدة. وبالفعل، فإنّ هذه الإشكالية لا تطرح على صعيد تقني، فليس لها منافسا إجرائيا أو استراتيجيا، إنما تتوافق مع طرق مختلفة في تلقّي الوجود والمعرفة. وأوّلا حياة البشر. فقد كشفت قصّة صندوق باندورا Pandore التي رواها هيسيود Hésiode، عن حدود الوجود البشري وكل ما يفصله عن الوجود الإلهي. يبدو النسيان في هذا الإطار، بمثل علامة عن إكراه الزمن والتهديد بالرجوع إلى العدم الذي يفرض على الفانين البؤساء. وفي الإلياذة، كان “الموت الجميل” (“kalos thanatos)، هو الموت الذي يوهب للبطل، بواسطة طقوس معلومة، وضمان أن مجده سيَعترف به ” البشر القادمون” ( 33). لهذا المجد الذي لا يفنى للبطل، والذي عقب موته المنتصر الذي يتغنى به الجميع، وظيفة تتمثل في كونه يعيق الموت بفضل الذاكرة، ومنح صورة معينة من الخلود لكائن فانٍ، بتفريق لا نهائي تقريبا عن النسيان الأقصى. هذا الاستعراض هو الذي ستستبدل به الفلسفة فكرة جانب خالد للكائن البشري يسمّى النفس.

ومهما يكن، فنحن نرى أن النسيان في الإغريق القديم هو سمةُ رسمِ حدود وجودي، وعلامة على التناهي. فهو إنساني بشكل مريع ولا بد من الصراع ضدّه حتى نقترب من الألوهي بواسطة تذكّر نشط ولا يقينيّ، بينما تكون الذاكرة إلهية بالطبع وتوهب للآلهة دون عناء. يفرض التوازي نفسه باختلاف أساسي مغاير، بين الحياة الصعبة للبشر، الذين عليهم العمل كي يعيشوا والتداوي حفاظا على سلامتهم، والخلود السعيد و المليء بالهبات الذي هو نصيب الآلهة. يكون النسيان ضمن هذه المنظور تهديدا مستمرّا بالجهل والتبعية، الرموز التامة لهشاشة البشر. إنّ موضع أعظم آلام أوليسيس d’Ulysse هو ” بلد النسيان”. وفي المقابل، فإنّ الوجود حقيقة لدى هوميروس، هو ” أن لا ننسى”، ” أن لا نكون مجهولين، وان ننفلت من النسيان والمحوَ، من الموت” (34): الموت هو النسيان الأسمى الذي نحاول حماية مجده. يعتمد الوجود على الذاكرة. ويطابق النسيان العدم. يوجد وجهان للموت عند الإغريق، مثلما بينه جان بيارفارنان، ونعثر على وحدة هذه الثنائية الملتبسة في كل العصور، بما أن المقابر هي على نفس المستوى ونفس منزلة أماكن الذاكرة وأماكن النسيان. تبرز زيارتها ( المقابر) بوضوح بان النسيان، الذي هو بمثل الموت صورة لللامفرّ منه والذي لا يمكن علاجه، هو سلبي الذاكرة لكنه سلبي هو في نفس الوقت ما يمنحه معناه:” التذكّر هو أن لا ننسى”، كما يقول ريكور. إنّ هذا الميكانيزم الأنطولوجي هو الميكانيزم الذي نجده في الوَعْدِ، إذ بنفس الطريقة، فإنّ ” الوفاء بالوعد هو عدم خيانته”(35). يكون السلبيّ في الحالتين، هو الذي يتحكم: التذكّر متعلّق بالنسيان لا العكس، والوعد متعلّق بالخيانة الممكنة ولا العكس. يكون النسيان بالتأكيد ارتجاعيا والوعدُ مأمولا أو مستقبليا، لكن هذه الزّمانية في كليهما متناظرة أكثر منها متعارضة.

يحيل النسيان، بوصفه مرجعية قصوى للذاكرة، إلى سلبية مطلقة، لكن ما يجعله إلغازيّا، هو أنّ عدمه الخاص ليس قابلا للتعرّف عليه إلاّ بالنسبة إلى إيجابية التذكّر. فلكي يوجد نسيان، يقول القديس أغسطينوس، يجب أن يوجد بطريقة ما أو بأخرى شيء يكون ” ذاكرة النسيان”، وبخلاف ذلك فلن نعرف أننا قد نسينا. يكشف النسيان فعلا بنفس القدر وجود الذاكرة وضعفها. إنه نقطة التأرجح الذي انطلاقا منها توجد الأشياء أو لا توجد، معلومة أو مجهولة، وهذين المظهرين لا ينفصلان. إنّ أليتيا L’alèthéia,الأغريق التي هي حسب هيدجر مقولة نتج عنها كل الفكر الغربي، هي في الآن نفسه الحقيقة والواقع، لكنها منبثقة إحداهما عن الأخرى بانكشاف. هذا الانكشاف هو الصيغة التي بموجبها يوضع حدّا للنسيان، واللحظة التي يتحوّل فيها النسيان إلى معرفة. في ” الأليتيا” alèthéia نجد بالفعل “الليتيه” léthé، النسيان، معكوس بهذه الخصوصية للغة الإغريقية التي هي الألفا للسّلب l’alpha privatif: الحقيقة هي ما لا ننساه، ما لا يجب أن ننساه. إنها انبثاق خارج النسيان. لقد كان لهذه الفكرة عن الحقيقة بوصفها انكشافا للكائن لا بوصفها مجرّد تطابق مع الواقع، أثرها الواسع في الفكر الإغريقيّ ومن وراءه، لكن إذا ما وجب تمثّل حالة خاصّة عن الانبثاق خارج النسيان، فسنفكّر في العبد “مينون” Ménon. نعرف أن أفلاطون يتحدّث عن عبد شاب يكتشف، بأسئلة سقراط الماهرة، القوانين الأولية للهندسة، في حين أنه لا يملك في هذا الباب أيّ معرفة. (36) فكيف أمكن له، كي يبني مربعا يكون” ضعف مربع ذي أربعة أضلع مرسوم على الأرض”، وأن يجد في نفسه منابع ضرورية لبناء التمشي الواجب إتباعه؟ فإذا كان قد تلقى هذه المعرفة، فليس على أيّ حال في هذه الحياة الراهنة. لقد تلقّاها إذن في ” زمن لم يكن فيه إنسانا” (37)، قبل أن تلتصق نفسه بجسده، أثناء المراحل السابقة. يتعلق الأمر بإثبات غير مباشر لخلود النفس. يلاحظ سقراط إذن:” يجب أن تكون النفس خالدة، على نحو يكون فيه ما تجده غير معروف الآن، أي ما لا تتذكّره، هو ضمان بأنه عليك بذل الجهد في البحث عنه وتذكّره”( 38). نتعرّف هنا عمّا يسمّى نظرية التذكّر réminiscence ( الأنانامناز l’anamnèse في الإغريقية anamnèsis)): تأمل النفس بحريّة، أفكار ( مثل) الأشياء الحسية والطبيعة الحقيقية للأشكال الهندسية قبل نشأتها ( ولادتها)، بينما كانت متحرّرة من سجن الجسد. التعلّم هو إذن التذكّر ( 39): المعرفة تقاوم النسيان الذي تثيره الولادة، معرفة تنشأ من هذا النسيان، معرفة كامنة في معنى يكون فيه الكمون بمثل النسيان، ضربا من الغياب. لسنا ملزمين بالاتفاق مع أطروحة خلود النفس ومع التناسخ كي ندرك أهمية هذه المقاربة للمعرفة بما هي استعادة لمعرفة ضاعت (40).

إنّ الخروج من النسيان وظيفة هامّة للفكر حدّدها أرسطو فيما بعد في نص قصير عرف خاصة تحت اسم لاتيني De memoria et reminiscentia ” عن الذاكرة والذكرى”، حيث يقيم تمييزا أساسيا بين الذاكرة والذكرى souvenir، بين منيمي mnémè ( ذاكرة memoria )، التذكير، اللحظة الفاعلة للتذكّر التي تصل إلى التفكير في ماضيّة الماضي وهي بهذا لا تخضع له. إنّ الماضي، في الأنامناز ( التذكّر)، استعادة للماضي المنسيّ، الموقظ الحقيقيّ للنسيان، “هو في نفس الوقت ما ليس موجودا وهو ما كان “. يصبح النسيان والجهل المفترض إذن ما تُبنى ضده المعرفة، بنفس الطريقة التي تسمح بها كتلتها للطائرة بالتحليق، وحتى نستشهد بالقول المختصر لسانت اكزوبيري، ” لا يوجد صعود دون جاذبية”. ويمكننا القول بأن، حتى نظلّ في عالم أللإبحار، التذكّر يقوم بعمله ضدّ تيار نهر النسيان fleuve Léthè “(41).

وبالفعل، فإنّ المنزلة الهامّة لما يسمّيه واينريش” النسيان المتعالي والتذكّر الأرضي”، سيذهب لدى أفلاطون إلى ما بعد المجال الإبستيمولوجي وسيخصّ أيضا الحقل الوجودي. فالحبّ مثلا، يتعلّق هو أيضا بالانكشاف dévoilement – وفي هذا المعنى فهو، كما يقول باديو، ” تدبير للحقيقة”(42). يبدأ الحبّ بلقاء، لكن الصدفة التي تثيره تتحوّل إلى ضرورة بإنشاء عالم لأثنين يبدو أنه جاء ليصلح من شأن نسيان. نفكّر هنا في محاورة ” المأدبة” لأفلاطون( 43) وفي كائناته المجزّأة، والتي قسّمها زوس Zeus إلى اثنين، هذه الأرواح المتشابهة التي لا تنفكّ عن البحث عن ذاتها، لأنّ فراقها لشطرٍ منها ينتج رغبة لامتناهية في أن تصير من جديد واحدة. أن نحبّ، هو أن نخرج من النسيان الجزء من ذاتنا الذي في الآخر. (يتبع).

جان لومبار “محاضرة في ” أصدقاء الجامعة” 2014

هوامش:

1-نص محاضرة القيت على “أصدقاء الجامعة ” سنة 2014

2- كلود رومانو ” نسيان غريب” في كتاب ” الشرق الأقصى – الغرب الأقصى” 27-2005

3-بول ريكور،” مسار الاعتراف”، باريس فوليو – محاولات 2004

4- في نصوص أفلاطون الأولى الذاكرة هي عدو المعرفة الأصيلة . السفسطائي يسرد ما حفظه عن ظهر قلب معتدا على ذاكرته فمعرفته كاذبة…

5- جوهان ميشيل ” هل يمكن ان نتحدّث عن سياسة للنسيان؟” مركز البيرتو بنفيتيست أفريل 2010.

6-أوّ ل غربي قد بين، وفقصيغة مارك اوغي في “انتنولوجيا للذات. الرزمن دون عصر، سوي باريس 2014، إلى أي حدّ ” نحن جميعنا مبدعون، وفنانين حينما يتعلّق الأمر بماضينا”.

7- هيزيود، تيوقوني 5 211-232

8- بلوتارك، حديث المائدة، 9،6، 741b

9- وبالمثل فاللغة الإغريقية تتضمن أفعالا لا تصرف إلا ” بصوت متوسّط”.

10- انظر حول هذا الموضوع مساهمة بارنار فوندوال ” شيخوخة وموت الفلسفة،…”

11-هانريتش هاين، عن ألمانيا، باريس صحافة اليوم 1979 ص127

12- وفق رواية جورج ذي جوان. فقد دخل لامبمن الباب الخلفي، وقد جرح من سيعوضه في جسده ووجهه بسيف حربي.

13- لمعروف عن كان انه فكّر في القدرة على السيطرة على الأفكار..

14- صياغة نقلها بول فالبيري وذكرت منهارالد فانريش، النسيان اليتي، والفن ونقد النسيان باريس هافار 1999 ص 109.

15- أفلاطون، فادر 275أ

16- هارالد فانريش 105ص

17- مقالات عن النسيان عندكانط ” ذاكرة” وّذكريات” في كتاب كانط – معجمية رودلف إيسلار باريس غاليمار 1994 ص676.

18- مارك اوجي، صيغ النسيان، باريس ريفاج بوش 1998ص29-30.

19- في كتاب “بسيكولوجيا مرضية للحياة اليومية، فرويد يدرس أشكال النسيان …

20- فرويد، الحداد والحزن 1915 بياريس بايو..2011.

21- نفس المصدر ص29

22- فرويد، ذاكرة وذكريات ونسيان، باريس بايو 2010 ص31.

23- هذا المنعرج أنجزه أيضا برجسون الذي لا يوجد بالنسبة إليه كما فريود نسيان، فكل الماضي يظل غير قابل للتدمير ( الظاقة الروحية.)

24- اللاوعي بالنسبة إلى سارتر يجمع ” ذكريات منسية ” والنسيان هو ما يوازي سوء النية، لن كليهما ” هروب نختاره”..

25- تشوانغ تسو فصل 4.

26- يقول تشوانغ تسو حين سأل عن مقاومته السقوط المتلاحق:” ليس لي، انا جزء منالمعطى، نميت طبيعيا وادركت الضرورة. اترك نفسي لعبة للدوار واصعد مع التيار الصاعد واتبع حركات الماء دون رد فعل من اجل نفسي”.الفصل 19).

27- انظر دروس جان فرانسو بلليتار باريس آليا 2004 حول تشوان تسو..

28- س. رومانو النسيان الذي اثر على تسو لم يلفت انتباه الغرب

29- اي تحقيق أسطورة الصفحة البيضاء

30- حول هذا التحليل ه. وانريش ص 88-93.

31- حول هذا الموضوع انظر ميشيل سيموندون ” الذاكرة والنسيان في الفكر الإغريقي حتى حدود نهاية القرن الخامس قبل الميلاد…أساطير ولقاءات باريس الأداب الجميلة 1982.

32- شيشرون في الخطابة.

33- هوميروس / الإلياذة 22، ص 304-305 في خصوص هيكتور

34- جان بيار فارنان، الفرد، الموت والحب في الأعمال الكاملة جزء 2 باريس سوي 2007.ص 1361-1367.

35- بول ريكور، مسيرة اعتراف باريس غليمار 2009 ص180.

36- انظر أفلاطون، مينون

37- المصدر السابق ص 86 أ

38- المنصدر السابق 86 ب

39- بيتر سلوتارديجك يميّر بوضوح بين الأفلاطونيين ” حيث نزول النفس إلى الجسد يؤدي إلى اضطراب الذاكرة “… وبين التصور المسيحي ( المنعرج الأغسطينونسي، حيث ” الفساد غير القابل للإلاح” يمنع مطلقا استعادة النفس النور التام الذي فقدته. ” المزجةالفلسفية من أفلاطون إلىفوكو ” باريس فايار 2014 ص 41-è42.

40- كرر ديكار ت وليبنيتز قوله بطريقة كغايرة في سياق آخر ألفي سنة بعد ذلك: ” حقيقة ما يجب علينا عدم اكتشافه مطلقا ومعرفته نملكها دائما”.

41- بول ريكور، مسيرة اعتراف ص 184

42- آلان باديو ” مدح الحب” فلاماريون باريس 2009 ص 39

43- أفلاطون، المنادبة 190س

*المصدر: التنويري.