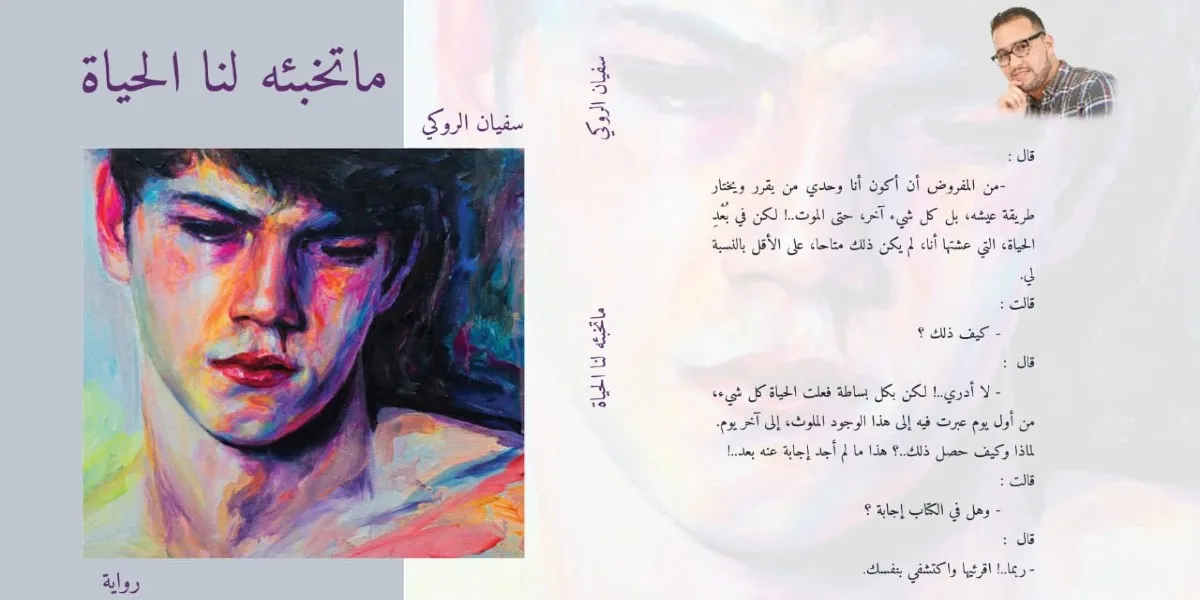

فلسفة الحياة في رواية “ما تخبئه لنا الحياة” لسفيان الروكي

سيلاحظ القارئ لرواية “ما تخبئه لنا الحياة”، التي صدرت للقاص سفيان الروكي عن دار القرويين للنشر سنة 2018، أن الكتابة الروائية عند صاحبها تتميز بخاصية أساسية، تتمثل في المزج بين السرد الحكائي للأحداث من جهة، والتأمل الفكري المرافق لهذه الأحداث ولمختلف المشاهد والمواقف التي ترافقها من جهة أخرى. لهذا، نجد أن الراوي لا يستعجل كثيرا في سرده للأحداث ولا يقدمها بشكل سريع ومتتابع ومباشر، كما نجد في الكثير من الأعمال القصصية والروائية، بل إن ما يميز كتابة سفيان الروكي هو أنها كتابة تأملية وجودية شبيهة بالأعمال الأدبية لبعض الكتاب الوجوديين أو العبثيين؛ إذ نجدها تقرن السرد الحكائي بالتأمل في قضايا وجودية كالموت والحياة واليأس والأمل والحب والانتحار والعبث والبؤس والاكتئاب وما إلى ذلك.

انطلاقا من هذه الخاصية المميزة للكتابة الأدبية عند سفيان الروكي، سنسعى في هذه القراءة المختصرة أن نرصد أهم الأحداث والمشاهد في الرواية، لكي نستخلص منها جملة من الأفكار التي تشكل في مجموعها ما يمكن أن ننعته بفلسفة الحياة عند الروائي؛ أي تلك التصورات والرؤى الفكرية التي يمررها للقارئ من خلال سرده للأحداث.

لكن قبل ذلك يمكن أن نقول بشكل مختصر بأن المضمون العام للرواية، على مستوى المسار السردي الحكائي، يتمثل في ما يلي:

تحكي الرواية عن شاب ولد في إحدى القرى بالمغرب. وقد تزامنت ولادته مع موت أبيه؛ انتقل الطفل من العدم إلى الوجود وانتقل أبوه من الوجود إلى العدم، في حركة سيزيفية متكررة. وبعد وفاة أبيه بقليل ماتت أمه أيضا، فعاش يتيما في بيت خاله ثم في بيت عمته حيث التعب والأشغال الشاقة والمعاملة الجافة واللاإنسانية. لكنه رغم هذه الظروف استطاع أن ينال شهادة البكالوريا، وينتقل بعدها إلى المدينة ليتابع دراسته الجامعية في شعبة الجغرافيا رغم ميوله العلمية، لأن هذا التخصص الأخير يتطلب الوقت الذي كان لا يملكه الشاب بحكم الظروف المادية القاسية التي اضطرته للعمل في إحدى المقاهي الشعبية، لتغطية مصاريف الدراسة والحياة والتمكن من أداء ثمن كراء الشقة التي كان يسكن فيها في سطح إحدى العمارات. كان الشاب يميل إلى الوحدة ويتحمل تعب العمل من أجل إكمال دراسته الجامعية، والتي استطاع أخيرا أن ينهيها بالحصول على شهادة الإجازة أو “الكارطونة” كما يحلو له أن يسميها. وأثناء متابعته لدراسته علم ذات يوم، بعد أن سقط مغميا عليه وذهب به إلى المستشفى، أنه مصاب بالمرض الخبيث داء السرطان على مستوى البنكرياس والمخ، فضلا عن ضعف في نبضات القلب. وحيث أن العلاج كان مكلفا ماديا، فإن بطل الرواية لم يهتم بأمره، خصوصا وأن الحياة لا تستحق العيش أصلا. ولم يجد ما يواجه به المرض سوى دخان السيجارة وكؤوس الويسكي الرخيص التي كان يتجرعها عادة قبل النوم. كما كان يقاوم المرض بقراءة الكتب والاهتمام بالدراسة، وبالعلاقة العاطفية التي ربطته مع الطالبة نورة، والتي انتهت بمغامرة جنسية وبفراق بعد ذلك.

بعد حصول بطلنا على الإجازة، وأمام انسداد آفاق الشغل، عاد إلى قرية والديه بالبادية، وانقطعت صلته بصديقته نورة، وأصبح يعيش حياة روتينية، ويتذكر من حين لآخر ذكرياته مع نورة التي اتصلت به وهو في القرية لكي يعطيها عنوان مكان إقامته. لكن حينما ستأتي رفيقته إلى القرية، وستحاول أن تتصل به هاتفيا سيكون ذلك بدون جدوى. لقد كان موته غامضا، بحيث سيقوم راوي ثاني بوصف بعض طقوس الجنازة ومراسيم الدفن والعزاء، كما سيصف مشهد جسده وهو ميت في غرفته، و«ابتسامة غريبة مرسومة على ملامحه عجز الكل عن تفسيرها، الوحيد الذي كان يستطيع أن يكشف عن سرها لم يعد هنا، ببساطة لقد مات». (ص.246)

هذه هي قصة الرواية باختصار. أما الآن فسنحاول التجول في بعض المشاهد والمواقف والأحداث والأفكار المرافقة لها في الرواية، لكي نستخلص معالم ما يمكن أن نسميه بفلسفة الحياة في رواية “ما تخبئه لنا الحياة”.

بطبيعة الحال يصعب، في مثل هذا المقام، رصد كل الأفكار والتصورات الواردة في هذه الرواية. لكن مع ذلك يمكن تقديم أهمها كما يلي:

1-إحراق الكتب

تبدأ رواية “ما تخبئه الحياة” بإحراق البطل لكتبه، والاحتراق هنا دلالة على الموت والإعدام. والمفارقة هنا هو أن الكتب التي ترمز إلى الحياة، “إقرأ لكي تحيا”، تصبح مستحقة لكي تتعرض للفناء والاحتراق، ويصبح هذا الاحتراق مثيرا لإحساس يتعلق بالفوز والانتصار. فقد أحس البطل بالندم والحسرة على تكديسه لتلك الكتب وإنفاقه لأموال كثيرة في شرائها، بحيث كان من الممكن إنفاقها في أمور أخرى واقعية وملموسة، وكأن الكتب لا تستطيع أن تقدم لنا المعنى الحقيقي للحياة، التي هي بدون معنى ربما، مما يجعلها جديرة بالإماتة والإفناء، أو ربما أنها –أي الكتب- لا تمكن صاحبها من لقمة العيش في زمن تفشت فيه الزبونية والمحسوبية.

2- اليتم وموت الأبوين

اختطف الموت أبا وأم بطل الرواية مبكرا، وتركه يصارع أمواج الحياة وحيدا. وأكيد أن غياب الوالدين في حياة الطفل يكون له تأثير سلبي على حياته ويخلق لديه العديد من الأحاسيس والأفكار المرتبطة بالوحدة والغرابة والكآبة وما شابه ذلك.

3-بطل بدون اسم

الملاحظ أيضا أننا لم نتعرف على اسم بطل الرواية منذ البداية إلى النهاية. وهذا الغياب أو الموت الذي طال الاسم هو أيضا غياب للمعنى ودلالة على العبث والغرابة في هذه الحياة، وكأن الأشخاص فيها مجرد أرقام لا هوية محددة لهم. هذا فضلا عن تصريح البطل في الصفحة 27 بأنه تعمد إخفاء اسمه لأنه يكرهه ويرمز لديه إلى الألم والعذاب. كما اعتبر في الصفحة 38 أن «الأسماء هي الأخرى لعنة تلتصق بنا دون موافقتنا.» وحينما سألته صديقته الطالبة نور عن اسمه، واستغربت قوله أنه بدون اسم، أجابها قائلا: «أنا حقا بدون اسم.. بدون أب ولا أم.. أنا الغريب الذي تغرب على نفسه، وأنا المجنون الذي لا يشبه إلا ذاته، أنا القادم بطريقة غير اعتيادية، أنا كل شيء ولا شيء في نفس الوقت..»!! (ص.125)

4-الإنسان كائن غريب وتافه

كان هناك صوت يتردد في أعماق الراوي يقول له: «أن تكون إنسانا معناه أنك تقبل بلقب أتفه الكائنات»، (ص.20) فالحياة الإنسانية تافهة ومملة، إنها أكل وشرب ونوم وثرثرة فارغة، ولا تستحق منا الإقبال والاحتفاء. وإذا كنا نستغرب من أشكال بعض الحيوانات كالديناصورات مثلا، فإن القاص يعتبر أن “الإنسان هو أكثر الكائنات غرابة على الإطلاق” (ص20) و«إنه حقا أمر مرعب أن تكون إنسانا»!! (ص.20)

5-الهروب من العلاقات الاجتماعية

كان البطل يخاف من الدخول في علاقات اجتماعية مع الآخرين، وكان الجمود واللامبالاة هما المميزين لعلاقته بالناس. وقد كان هو نفسه يجهل أسباب هذا الخوف، الذي يفضي به حتما إلى الوحدة والانعزال. وها نحن هنا أمام عزلة وانكفاء على الذات وقتل للعلاقة الممكنة مع الغير. وإذا كان سارتر يعتبر أن “الآخرون هم الجحيم”، فقد اعتبر القاص في الرواية أن الإنسان نفسه جحيم حتى بدون وجود الآخرين معه!؟ حيث يقول: «الجحيم يسكن فينا على نحو ما، نحن الجحيم، حتى من دون وجود أحد برفقتنا، نحن جحيم ذواتنا». (ص.58)

وحينما كان يتواجد صاحبنا في رحاب الجامعة، فإنه كان يفضل لغة الصمت على لغة الكلام والتواصل مع الآخرين، بالرغم من أن لديه الكثير من الأفكار حول القضايا التي كان يناقشها الطلبة في ساحة وحلقيات الجامعة. فنحن نجده يقول في الصفحة 121 «في النهاية أقنعت نفسي أن الأمر لا يحتاج إلى النقاش.. إنه يحتاج إلى الصمت ولا شيء غير الصمت، لأن النقاش والتواصل مع الآخرين في أغلب الأحيان لا يزيد الوضع إلا سوءا وتفاهة».

6- النزعة التشاؤمية تجاه الحياة

في مواضع كثيرة من الرواية، إن لم نقل في أحداثها كلها، نجد الكآبة والقلق والملل والتشاؤم وما شابهها أحاسيس تخيم على نفسية بطل الرواية. فهو يتشاءم حتى من وجهه الذي لا يناسب شكل جسده، ويعتبر أنه لأمر مرعب أن تكون إنسانا، فأنا «لم أعد قادرا بأي شكل من الأشكال، على مقاومة ذلك الإحساس الخانق تجاه الوجود، كل شيء ينبئني بانتحار محتمل». (ص.19) كما يجد قراءة الجرائد أمرا مملا (ص.15)، وأنه لا يوجد في الحياة ما يبعث على الفرح والسعادة؛ «لم أكن أستطيع أن أستوعب فكرة أن في هذه الحياة توجد أشياء تستدعي الضحك وتجلب السعادة». (ص.40)… ولعل مثل هذه الأحاسيس الكئيبة والمتشائمة واليائسة هي جسر من شأنه أن يجعل الحياة موتا بطيئا أو يفضي بصاحبه عاجلا أو آجلا إلى تفضيل الموت على الحياة. فلا شيء ذا أهمية يمكن انتظاره من الحياة! ولذلك نجد الراوي يتساءل: «ماذا نتوقع من الحياة؟ ماذا نتوقع من هذه العاهرة المسماة حياة؟». (ص.21) ويجيب ملخصا معنى الحياة بالقول إنها «قلب ينبض! شلل عضوي! اكتئاب؟ تقزز! هشاشة العظام! جلطات دماغية! خذلان مفاجئ للأطراف! … رغبات مقززة! شهوات لانهاية لها!…». (نفس الصفحة) وهكذا نلمس هذه النزعة التشاؤمية الواضحة من الحياة، وكأنه لا يوجد في الحياة ما يستحق العيش!؟

7-الحياة والموت بين الجبر والاختيار

في الصفحة 18 من الرواية يعتبر الراوي أن هذا العالم مجنون، وأن هناك لعنة حلت به حينما جاء إلى هذا العالم بدون اختياره؛ ف«الآن أنا هنا وهذا هو الشيء الأكثر سوء». (ص.18) وهكذا نلمس وجود نزعة تشاؤمية تجاه الحياة الموسومة باللعنة والسوء. ومادامت إرادة الاختيار تغيب لدى الكائن البشري تجاه الحياة، فإن مثل هذا الإحساس الكئيب والمتشائم أن يجعل صاحبه ينزع تدريجيا نحو اختيار الموت ورفض حتمية الحياة.

8-الوطنية خدعة صدقناها

إذا كان الشعب يهتف “نموت نموت ويحيا الوطن”، فإن رواية “ما تخبئه لنا الحياة” تعتبر على العكس من ذلك أن «الوطنية هي أكبر خدعة في تاريخ العرب، وللأسف صدقناها». (ص.38) ولهذا فبدل أن يصبح الوطن رمزا للحياة وبؤرة للحياة السعيدة والكريمة، فإنه يصبح من منظور بطل الرواية رمزا للموت والبؤس والتعاسة بمختلف أشكال صورها. كما اعتبر في الصفحة 112 أن الوطن لم يوفر لنا سوى قطعة أرض صغيرة لكي ندفن فيها، وأن الوطن هو تلك «الكذبة التي صدقناها جميعا، وصرنا نقنع بعضنا البعض بصدقها». وفي الصفحتين 141-142 نجده يقول: «لقد أحسست بكره شديد للأرض والوطن، لم تمنحني غير الألم والمعاناة ثم مرض بائس لا علاج له».

وحينما تم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لإحدى سنوات الجامعة، توجه بطلنا إلى الأنترنيت لكي يدرك أنه حصل على نتائج جيدة، كما توقع تماما. لكن هذا النجاح الدراسي لم يثر لديه الفرح، لأن الحصول على عمل بعد الدراسة يقتضي المحسوبية والوساطة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالشعب الأدبية التي لا مستقبل لها بالمغرب في نظر صاحبنا! واصفا هذا البلد بأنه متمزق على كافة المستويات؛ ثقافيا وسياسيا وعلميا ودينيا وأخلاقيا.. (أنظر: ص.66)

9-الحياة شقاء ومرض وخيانة

بفعل غياب أي مورد مادي عائلي سوى المنحة الجامعية الهزيلة، اضطر بطل الرواية الطالب الجامعي في كلية الآداب إلى أن يشتغل في إحدى المقاهي الشعبية، مما زاد حياته شقاء وتعبا، خصوصا وأنه لم يستوعب «فكرة أن في هذه الحياة توجد أشياء تستدعي الضحك وتجلب السعادة، لم أكن أدري حتى ما معنى السعادة؟» (ص.40) وبفعل اليتم والفقر والإصابة بمرض السرطان الخبيث، تولد لدى بطلنا إحساس بأن الحياة مريضة وخائنة. ولذلك نجده يقول في الصفحة 131:«خانتني الحياة، وخانني والدي ثم والدتي، خانتني الأشجار والقرية، الطرق البرية، الوديان.. وأخيرا جسدي.. الخيانة هي القاعدة أما الوفاء فليس أكثر من رمية حظ».

10-الحياة بين التفاهة والأمل

تظهر الحياة في رواية “ما تخبئه لنا الحياة” كعاهرة تافهة، ولذلك فهي لا تستحق أن نتشبث بها. ولولا النسيان لما استمر أحد في مواجهة الحياة، ولتمنى الموت فورا. لكن رغم بؤس الحياة وتفاهتها، فإن بطل الرواية كان يحس دائما بأمل يجذبه إلى الحياة، دون أن يستطيع تحديد طبيعة هذا الأمل، مما يجعل الحياة حقا غامضة وغريبة.

11-الغرابة وفقدان المعنى

يعبر بطل الرواية في غير ما موضع عن إحساسه بالغرابة وفقدان المعنى؛ فهو يصرح أنه «لا شيء مما يبدو يوحي أن الحياة جميلة وتستحق أن تعاش». ولكن مع ذلك فالناس يتشبثون بها وبذلك الأمل الغامض والغريب الذي يجعلهم يستمرون في العيش. وأكيد أن تفاقم الإحساس بالغرابة واللامعنى قد يضعف لدى المرئ ذلك الأمل في الحياة، ويدفعه إلى الارتماء في أحضان الموت، سواء كان موتا كليا أو جزئيا.

12-النجاح لا يستحق منا الفرح

رغم النجاح الذي كان يحققه بطل الرواية في دراسته بشكل دائم، سواء في البكالوريا أو في سنوات الجامعة، فإن هذا النجاح لم يكن يبعث في نفسه الأمل والفرح، بل كان التشاؤم والقلق وانسداد الأفق هو الإحساس المسيطر لديه. وهذا يعود إلى أسباب ذاتية تتعلق بالتركيبة الذهنية والنفسية لصاحبها من جهة، كما يعود إلى أسباب موضوعية تتعلق مثلا بانسداد آفاق الشغل أمام التخصصات الأدبية من جهة أخرى.

13-فلسفة اللاأدرية

في غير ما موضع من الرواية نجد القاص يطرح أسئلة ويجيب عنها بالقول «لست أدري»، «أنا حقا لا أدري» (ص.29)، «لم أكن أدري حتى ما معنى السعادة؟». (ص.40) وهذه اللاأدرية هي تعبير عن العبث واللامعنى المميزين للحياة والموت معا. فنحن لا ندري من أين جئنا وإلى أين نسير! فالحياة لم تكن باختيارنا كما أن الموت كذلك!!

14-العادة هي دليلنا الأكبر في الحياة

لا توجد أية حقيقة مطلقة أو نهائية يمكن أن نتشبث بها في هذه الحياة ونعتبرها مطلقة، بل ما نعتبره حقائق لا تعدو أن تكون أفكارا نسبية ناتجة عن العادة، أي مما تعودنا عليه أنه كذلك. فالعادة هي معلمنا الأكبر. ولعل هذه هي نفس الفكرة التي عبر عنها صاحب المقهى الذي اشتغل عنده بطل الرواية، حيث اعتبر أن الثقافة الحقيقية هي تلك المستخلصة من مدرسة الحياة. ونفس الفكرة التي عبر عنها الراوي بقوله: «التجربة وحدها يمكنها أن تمدنا بمعطيات صحيحة نسبيا».(ص.95) ولعلها أيضا نفس الفكرة التي نجدها عند الفلاسفة التجريبيين، خصوصا عند دفيد هيوم الذي اعتبر أنه لا توجد علاقات سببية منطقية وضرورية بين الأشياء كالنار واحتراق الورق مثلا، بل الأمر يتعلق فقط بتعودنا في مرات كثيرة أن النار تحرق الورق. لكن مع ذلك فلا يوجد سبب منطقي يمنع من أن النار قد لا تحرق الورق في المستقبل!

وبطبيعة الحال ففكرة العادة لا تنطبق على النار فقط، بل تنطبق على كل الحقائق الأخرى.

15-الموت لا يخيف

بعد أن أطلعه الطبيب المختص على إصابته بالسرطان وضعف في نبضات القلب، تغيرت حياة صاحبنا وأصبح يؤمن بالحقيقة التي تقول: “حيث يوجد الموت لا أوجد أنا، وحيث أوجد أنا لا يوجد الموت”. ولهذا لا داعي للخوف من الموت؛ ذلك أنه «ليس الموت هو ما يرهب، بل التفكير في الموت هو ما يرعب أكثر». (ص.114)

لكننا نتساءل من جانبنا: إذا كان التفكير في الموت هو ما يخيف، فهل يمكن للإنسان أن يتفادى التفكير في الموت؟ وحيث أن وقوع الموت هو أمر حتمي، فإن التغلب عليه وعلى الخوف منه، ولو بشكل نسبي، لن يكون إلا من خلال الانشغال والتفاني في إنجاز الأعمال الخيرة والصالحة والعظيمة التي من شأنها أن تكسبنا الخلود، وتجعلنا نتغلب على الفناء الذي يهددنا به الموت.

16-النسيان الأبدي أمر حتمي

من الأفكار التي يمررها الراوي في الرواية، لاسيما في الصفحة 130، القول بأن النسيان أمر حتمي، وأنه سيأتي يوم لن نعود فيه قادرين على تذكر أي شيء في هذه الحياة، وأن العدم سيبتلع الوجود، لكي يسود الصمت المطلق والنسيان الأبدي. لكن مع ذلك نجد أن فلسفة اللاأدرية التي تسيطر على صاحبنا جعلته يتدارك قائلا: «بكل بساطة لن يكون هناك أي شيء بالمعنى الحرفي لكلمة لا شيء، رغم أن اللاشيء هو نفسه شيء، ربما! لست أدري». (ص.130)

17-التفكير في نزع جلباب التدين

مع تفاقم مرض السرطان على صاحبنا، أصبح يعيش حياة عبثية، وأصبح يحس أن النهاية اقتربت. وفي هذه اللحظة بالذات نجده يعلن أنه لم يكن متدينا إلا بالتسمية وعن طريق العادة والتقاليد. فلم يكن متاحا له أن يختار دينه عن قناعة واختيار، حيث نجده يقول: «لم أكن متدينا إلا بالتسمية والنسب وتلك التقاليد التي اختارتني ولم أخترها». (ص.201) ولذلك أصبحت تراوده فكرة اتخاذ ذلك القرار الصعب الذي هو نزع جلباب التدين. لكن يبدو أن بطلنا لم يحسم نهائيا في اتخاذ مثل هذا القرار، وتركه معلقا، لكي يعيش أفكارا وأحاسيس موسومة بالعبث والغموض والغرابة واللاأدرية، حتى بصدد المعتقدات الدينية نفسها.

ويمكننا الآن أن نقدم بعض الأقوال المقتطفة من الرواية، والتي تعبر عن بعض جوانب فلسفة الحياة الكامنة فيها:

– «أن تكون إنسانا معناه أنك تقبل بلقب أتفه الكائنات». (ص.20)

– «الإنسان هو أكثر الكائنات غرابة على الإطلاق». (ص.20)

– «إنه حقا أمر مرعب أن تكون إنسانا». (ص.20)

– «الوطنية هي أكبر خدعة في تاريخ العرب، وللأسف صدقناها». (ص.38)

– «الأسماء لعنة تلتصق بنا دون موافقتنا». (ص.38)

– «لست أدري ما معنى السعادة. أنا لم أشعر بها لكي أحدد طبيعتها». (ص.40)

– «النسيان هو الشيء الوحيد الذي يجعل الآخرين يستمرون في مواجهة الحياة». (ص.51)

– «أدركت.. أنني قد جئت إلى هنا عن طريق الخطأ». (ص.52)

– «علينا الاعتراف بكوننا كائنات تافهة، لم تأت إلى هذا العالم إلا لتفسده بحقارتها وغبائها». (ص.57)

– «الجحيم يسكن فينا على نحو ما، نحن الجحيم، حتى من دون وجود أحد برفقتنا، نحن جحيم ذواتنا». (ص.58)

– «لا شيء مما يبدو يوحي أن الحياة جميلة وتستحق أن تعاش، لكن الكل يعيشها كما لو كانت جنة». (ص.64)

– «العادة (هي) دليلنا الأكبر في الحياة». (ص.67)

– «لا شيء في هذه الحياة ذا أهمية». (ص.78)

– «الوطن لم نأخذ منه غير التسمية، أما الخيرات فقد أخذها من ليسوا في حاجة إليها». (ص.112)

– «ليس الموت هو ما يرهب، بل التفكير في الموت هو ما يرعب أكثر». (ص.114)

– «لا نقوم بالأشياء لأننا نختارها، بل لكونها الخيار الوحيد أمامنا». (ص.128)

– «الخيانة هي القاعدة أما الوفاء فليس أكثر من رمية حظ، لقد كنت مريضا بالحياة قبل السرطان». (ص.131)

– «اكتشفت وأنا في آخر أيام حياتي.. أن الكحول تستطيع تخفيف المعاناة بنسبة مثيرة للدهشة». (ص.135)

– «أظل في عبثيتي أبحث ولا أعلم عما أبحث بالضبط؟» (ص.143)

– «ما كنت لأختار أن أكون إنسانا». (ص.161)

– «لم أكن متدينا إلا بالتسمية والنسب وتلك التقاليد التي اختارتني ولم أخترها». (ص.201)

– «الزمن.. قاتل محترف». (ص.234)

– «بعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، إنها تعاش دون تساؤل». (ص.234)

إذا كنا قد تعمدنا أن نستخلص بشكل موضوعي، وبحياد ودقة متناهية، معظم تلك الأفكار المتضمنة في الرواية، فهذا لا يعني أننا نقبل بها تماما، كما لا يعني ذلك أننا نرفضها بشكل تام، بل تظل في نظرنا أفكارا وليدة تجربة ذاتية في الحياة، إنها نتيجة معاناة شاب مع اليتم والفقر والمرض. ولذلك تظل أفكارا قابلة للنقاش والجدل، سواء من طرفنا أو من طرف غيرنا من القراء.

ولعل المقام هنا لا يسمح بالدخول في نقاش مستفيض حول مختلف تلك الأفكار المعبر عنها في الرواية. ولكن حسبنا أن نقول بشكل عام بأن الحياة مليئة بالمفارقات والمتناقضات؛ الفقر والغنى، المرض والصحة، التشاؤم والتفاؤل، التعاسة والسعادة، القلق والفرح، الوحدة والمؤانسة، العبث والمعنى، الجهل والمعرفة، الإلحاد والإيمان، البطالة والشغل… ولعل انتصار الرواية إلى تبني الأفكار المرتبطة بالحد الأول من هذه الأزواج، له أسبابه الذاتية المتعلقة بشخصية البطل وتركيبته الذهنية والنفسية، كما أن له أسبابه الموضوعية المتعلقة ببعض المآسي التي توجد في هذه الحياة الواقعية، كالفقر والمرض والظلم وطغيان المصالح الشخصية.

لكن مع ذلك، لا بد من الإقرار بأننا جميعا مسؤولون عما يوجد في هذه الحياة من بؤس، وبدل أن نستسلم وننشر ثقافة العبث والتشاؤم، علينا أن نصبر ونقاوم وننشر ثقافة المعنى والتفاؤل. فالحياة تستحق منا أن نعيش فيها الفرح، ونصنع فيها سعادتنا وسعادة الغير، ونقاوم من أجل إزالة الظلم وعلاج المرض، وبعث الأمل في النفوس. ولعل كفاحنا من أجل إيقاد شمعة أفضل بكثير من لعن الظلام. وكما يقال: “كن جميلا ترى الكون جميلا”.

___________

*الدكتور محمد الشبة

*المصدر: التنويري.