الإسلاميون وأنظمة الحكم بعد “الربيع العربي”

مولاي محمد اسماعيلي

كان لإقدام شاب تونسي في مقتبل العمر يدعى محمد البوعزيزي، على حرق نفسه كرد فعل على الإهانة التي تعرض لها من طرف شرطية تونسية، كان له أثر الشرارة التي أشعلت وما زالت نيراناً لا تنطفئ في مكان من العالم العربي حتى تشتعل في مكان آخر، وفي وقت قياسي أصبح العالم العربي من المحيط إلى الخليج يموج في بحر من اللا استقرار واللا أمن، خرج الناس إلى الشارع مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية، وما لبثوا أن تطورت مطالبهم وبدأوا يطالبون بالحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة وغيرها من المطالب الضخمة، فكانت النتيجة الطبيعية لحراك يتطور يوما بعد يوم، أن يُسقط أنظمة قائمة منذ عشرات السنين، ففي لحظة زمنية فارقة سمع الجميع أن زين العابدين بن علي غادر تونس بصورة أبدية لبلد حكمه لعقود بقبضة من حديد، وبعده بأيام قليلة تبعه محمد حسني مبارك فرعون مصر، ثم القذافي الذي كان يحب أن يناديه الناس بملك ملوك أفريقيا، ولم يلبث علي عبدالله صالح إلا قليلا فهوى عرشه اليمني وخرج مرغماً من السلطة بعد معاناة من محاولة اغتيال، وفي بلدان أخرى ماج الناس وهاجوا، فتغيرت دساتير وعينت حكومات جديدة، وانتقل العالم العربي من حالة من الركود في كل شيء، إلى حركية زائدة أقرب منها إلى الفوضى من أي شيء آخر.

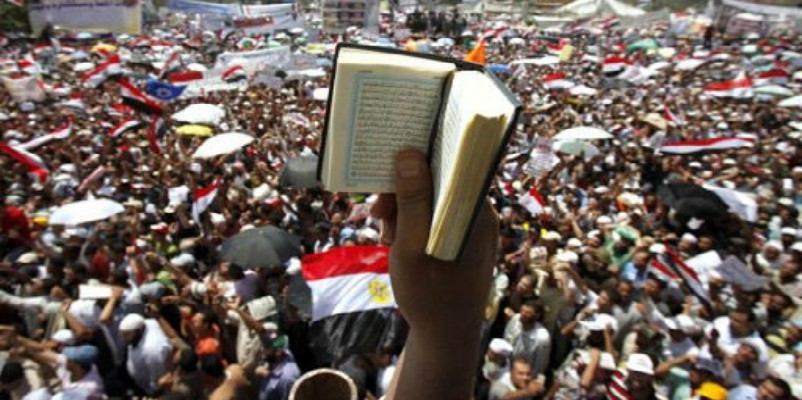

وقد كان من الطبيعي أن تستغل فصائل الإسلام السياسي المختلفة هذه الوضعيّة لرسم صورة عن نفسها، تبدو فيها بمثابة المنقذ الذي سينقذ هذه الأمم الغارقة في بحر من الدماء والعنف والعنف المضاد، فكان بروز حركة الإخوان المسلمين في مصر والعالم العربي بادياً للعيان، حيث حركت قياداتها كما قواعدها من أجل السيطرة على الشارع والظهور بمظهر المهيمن على الساحات والميادين المختلفة، وإبراز ما تتمتع به هذه الحركات من كم واسع من الأتباع والمتعاطفين والمساندين، وبرز أيضا التيار السلفي الذي لم يعد يضع حدوداً بين العقدي والسياسي، فغرق تماماً في السياسة مقدماً نفسه كذلك أنه من يستطيع أن ينقذ الأمة من كل من تربصوا بها لعشرات السنين، بل ووظف قواعده وشيوخه في الفضائيات وغيرها للترويج لخطاب مفاده أن هذه هي الفرصة الأخيرة التي يمكن لدول الربيع العربي أن تخرج فيها إلى بر الأمان، وأن الله ابتعثهم هم وأشباههم من أتباع التيارات الإسلامية الأخرى، من أجل تخليص الأمة من يد الشيطان، عبر السيطرة على الحكم وتطبيق “الشريعة” والحكم بما أنزل الله حسب زعمهم، وهو ما تأتى لهم بعد أشهر من نجاح عدد من الثورات في الأقطار العربية المختلفة، فقد صدق عامة الناس أن حركات الإسلام السياسي لديها تلك الحلول السحرية التي يمكن أن تنقذ بها الأمة، فصوت الناس بكثافة لهذه التيارات وأصبح لها حضور وازن في المشهد السياسي في أكثر من دولة من دول الربيع العربي.

فاز الإخوان في مصر بالأغلبية، وانتخب المصريون رئيساً إخوانياً، وفازت النهضة في تونس بالأغلبية وكان لها أن شكلت حكومة أغلب وزرائها من الإسلاميين، أما في المغرب فقد فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات، وشكل أمينه العام الحكومة المغربية بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد، وكان حضور الإسلاميين في الدول الأخرى لافتاً ولو بنسب متفاوتة.

كان أبرز وجه للإسلاميين وممارستهم للسلطة، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي أجمع كل الفرقاء السياسيين داخل مصر وخارجها، إنه كان رئيساً للإخوان المسلمين وليس رئيساً لكل المصريين، بل إنه ارتكب عدداً كبيراً من الأخطاء التي ألبت الرأي العام المصري ضده، ما أدى إلى دخول مصر في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع قوة الذراع الإعلامية لمعارضيه، والذين استطاعوا تشويه صورته في وسائل الإعلام بناء على أخطائه العديدة التي غيرت كثيراً من نظرة الناس إلى الإخوان وممارستهم للسلطة، وحالة مرسي ليست حالة معزولة، ففكر الإسلامي السياسي، ينبني على مجموعة من الأفكار المنغلقة التي تجعل أبناء هذه الحركات ينغلقون على أنفسهم، ولا يشاركون الناس في عدد من الأفكار والتوجهات، بل إن أغلب الأفكار تبدو مقدسة لديهم، فحالة الانغلاق على الذات التي تعانيها الحركات الإسلامية ليست وليدة اللحظة التاريخية المتعلقة بالربيع العربي، ولكن هي تربية يتشربها أعضاء التنظيم منذ اللحظات الأولى لالتحاقهم بصفوف هذه الحركات.

اعتقد كثير من الإسلاميين، أن الله تعالى استخلفهم في هذه الأرض بعدما وقع من ثورات، وأنهم نوابه والحاكمون والموقعون باسمه، وأن الربيع العربي وما وقع من ثورات فيه، مجرد ترتيب من الله تعالى لكي يصلوا هم إلى الحكم، وهذه أفكار رددها زعماؤهم في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من قناة فضائية، وهذا الإيمان ولد لديهم حالة من الغطرسة والهيمنة والضرب بيد من حديد، ما دام أنهم الحاكمون باسم الله في الأرض، فلا حق لأحد أن يعترض على هذا القدر الإلهي، ولا حق لأحد من غير الإسلاميين أن يشاركهم في الحكم باعتبار أنهم المختارون للأمر وليس لأحد الحق في أن يعمل معهم في تيسير شؤون البلاد والعباد، وهو ما أدى بالإسلاميين إلى هيمنة فكر ورؤية واحدة في تسيير شؤون الدول، رؤية عمودها الأساس الفكر المهيمن الذي يرى الأمور الصحيحة فقط من وجهة نظره هو، ولا يكترث لوجهات نظر الآخرين، ولا يهتم بأمرهم وليس أمامهم إلا الخضوع والتسليم للأمر الواقع، وهذه الصورة كانت جلية في حالة مصر وبدرجة أقل في تونس.

إن إيمان اتباع الحركات الإسلامية، بأن رؤيتهم للأمور هي الصائبة، وما دونها فهو باطل، جعل حركة الديمقراطية تتوقف في عدد من البلدان بعد أن استبشر الناس خيرا بما شهده العالم العربي من حراك، فأي قراءة متأنية لما وقع وما يقع الآن، يجد أن الإسلاميين تصرفوا بعشوائية وأحادية لا نظير لها، مما أعاق بالفعل حركة الانتقال الديمقراطي في هذه الدول، بل وأزم الوضع أكثر وجعل هذه الدول بل والأمة بكاملها تسير إلى المجهول.

لم يقف الإسلاميون يوما عند الطريقة التي يمارسون بها السلطة، داخل هياكلهم التنظيمية، ولم يطرحوا عليها أسئلة وجودية تؤدي إلى تغيير عدد من العادات السيئة التي نقلوها إلى مجال أكبر هو تسيير الدول ففشلوا فيها أيما فشل، يجب على العقلاء في هذه الحركات والتنظيمات الإسلامية التحرك من أجل تصحيح عدد من الأفكار والعادات السيئة المفسرة خطأ كممارسات جيدة للسلطة، فلكل زمن ظروفه ورجاله وتناحراته واختلافاته الواسعة، والتنظيم الذي يمتلك مقومات التكيف والمرونة يستطيع أن يعيش ويتقدم ويبدع حتى، أما التنظيمات المنغلقة التي تسبرها وتحكمها عادات وفلسفة متوارثة لا تتغير رغم تغير الأشخاص والظروف، فهي سائرة إلى زوال بعد عمليات انكماش تفقد مع كل واحدة منها عدداً من رموزها وشخصياتها وأتباعها، حتى تنتهي إلى هيكل ضخم يخيف مخاليفه، ولكنه في الحقيقة لا يستطيع فعل أي شيء، فيصبح عالة على المجتمع بأكمله بعد أن كان هذا الأخير يرى فيه مخلصه ومنقذه، وقد صدق الله العظيم حين شبه مثل هذه الحالة بحالة العبد الذي هو كل على مولاه في أي اتجاه توجهه لا يأتي بخير.