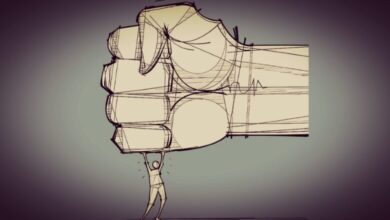

بينما يشتّد الصراع بين أمريكا وأوروبا من جهة والصين من جهة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، غزو الفضاء والبحث عن المجرات والكواكب الصالحة للحياة، التهجين والاستنساخ البيولوجي، فيزياء الكمّ … لا يزال الجدل عندنا لم يتجاوز مواضيع فلكيّة وجغرافيّة واجتماعيّة وسلوكيّة انتهت في العالم المتقدم منذ عدة قرون مثل الأرض مسطحّة، الحديد نزل من السّماء، ربط نظرية التطّور بالقردة وبالمؤامرة الماسونية، السحر والجن … دون أن ننسى تأثير منظومة فقهية قديمة لها سلطة نفوذ في تحديد السلوكيات وفي توجيه الفكر العام للمجتمع وهو إشكالية مقالتنا.

صحيح أن الفقه اكتسب قدسيته بسبب تاريخه الطويل بين التكرار والتقليد والتهذيب والتهميش حتى تحوّلت الكثير من أصوله الظنيّة إلى أحكام يقينيّة، وبالتالي يبقى الحديث عن تجديد الخطاب الديني عندنا مجرد ترقيع في ظلّ عدم القدرة على تفكيك أصول الفقه الحاكمة (فوق النقد بل يُحتكم إليها)، ولكن الراجح أن هذه السلطة الفقهيّة تأسّست على عناصر ميتافيزيقية (عقائد إيمانية) ومنها اكتسبت قوتها في البداية قبل أن تنفصل عنها من حيث المنهج وليس الجوهر، فمسألة “خلق القرآن” لم تكن من الترف الكلامي والفلسفي كما يتصّور الكثير، بل في ضوئها تشكّل التراث الإسلامي بشقيه العقدي والفقهي، حيث انتصار مدرسة النقل بسيف الحاكم لفكرة “كلام الله قديم وغير مُحدث” معناه أنّ القرآن الكريم صفة من صفات الله تعالى الذاتية تماماً كصفتي القدرة والعلم، ومن هنا بدأ الاعتقاد أن كل علوم الأولين والآخرين احتواها القرآن كما جاء عند الغزالي في جواهر القرآن، وفي هذا الصدد يقول جلال الدين السيوطي “العلوم ليس منها باب ولا مسألة هي أصل، إلاّ وفي القرآن ما يدل عليها …

وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك”[1]، وبما أن هذه المدرسة تتبنى عقيدة الجبر فقد طغى الفقهاء على رجال العلم وراحوا يؤوّلون الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة لاستنباط الأدلّة على فساد الأفكار العلميّة، فقد هاجم الخطيب البغدادي علماء الفلك المسلمين “وهذا علم لا ينفع الله به بوجه من الوجوه، لا يستدل به على أمر من الأمور، وإنما الكسوف أمر قدره الله … لو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً، لم يجز لنا استعماله، لأن شريعتنا قد حظرته ونهت عنه”[2]، والغزالي من كبار الناقدين للعلوم إذ يقول “النظر في علم اقليدس والمجسطي ودقائق الحساب والهندسة والرياضة بها تشحذ الخاطر وتقوى النفس ونحن نمنع منها لآلفة واحدة وهي أنها مقدمات علم الأوائل ولهم مذاهب فاسدة وراءها وإن لم يكن في نفس علم الهندسة والحساب مذهب فاسد متعلق بالدين ولكن نخاف منه الانجرار إليه”[3]، أما الفخر الرازي فرأى أن المعرفة لا تكون إلاّ من الخبر ويقصد به الوحي، يقول: “لا سبيل إلى معرفة السموات إلاّ بالخبر”[4]، هذا إضافة إلى فتاوى الكرماني والبهوتي وابن نجيم الحنفي وابن تيمية وغيرهم كثير في تحريم مختلف العلوم التجريبيّة ووصف أصحابها بأهل الهيئة والطبيعيّين والطبائعيّين وتحريض العوام عليهم، وتبريراتهم تعود إلى معتقدهم كما أشرنا سابقاً وليس إلى النقد العلمي لأنّ هذا أصلاً ليس بمجالهم واختصاصهم فهم فيه لا يفقهون، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول الخطابي مبرراً سبب تحريم علم الفلك والأرصاد الجوية: “علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد … وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله تعالى به، لا يعلم الغيب أحدا سواه”[5].

لا يمكن تجاهل حقيقة مسؤولية الفقهاء في تدهور المستوى الفكري والعلمي والثقافي في العالم الإسلامي وإدخاله عصر التخلف والانحطاط من الباب الواسع نظراً لصدهم الحركة العلميّة في زمانهم، إلاّ أنّ براديغم عداء رجال الدين للعلماء كان هو السائد في كل الأمم خلال تلك الحقبة وخاصة في العالم المسيحي المحتك بنظيره الإسلامي، ما قد يُعّد عذراً أيضاً للفقهاء ففي الأخير الإنسان عدو ما يجهل، ولكن ما من أعذار الآن ونحن في عصر الرقمنة والمعلوماتية وهناك من لا يزال يحذّر من على المنابر ومقاعد التعليم ومنصات اليوتيوب والتيك توك من أنّ دروس الفيزياء والعلوم الطبيعية والجغرافيا والجيولوجيا والفلك والاقتصاد والسياسة والتاريخ واللسانيات من مصادر الضلال والانحراف عن الحقّ لأنّها مخالفة للمرجعية الدينيّة، وطبعا مثل هذا تصوّره للكون أنّ الأرض ساكنة والشمس تنتقل كل يوم يميناً وشمالاً، والماء ينزل من السماء العليا على السحاب قبل أن يتحوّل إلى مطر، والكواكب والأجرام حجارة متناثرة في سماء الأرض (استخدام بعضها لرجم الشياطين) …

هناك نقطة أخرى ذات خلفيّة عقدية ساهمت بشكل أو بآخر في ترسيخ قوة الممارسات الفقهية سياسياً واجتماعياً، فثورة العباسيّين على الأمويّين كانت على أساس القرابة من بيت النبوّة، وبعد انتصارهم وإقامتهم للدولة العباسيّة، صارت هذه العقيدة نفسها من تهدد شرعية حكمهم (ثورات العلويّين انتصاراً لآل البيت الأحقّ بالإمامة الدينيّة والسياسيّة من بني العباس حسب معتقدهم)، وهكذا راح الخلفاء العباسيّين في صراعهم مع العلويّين يبحثون عن كل ما يجعل حكمهم مشروعاً من الناحية الدينيّة، ولعّل تحالفهم مع الإمام الشافعي الذي كان معارضاً شرساً لهم قبل هذا التحالف يُعّد أكبر دعم شرعي لهم بعدما قام بتأسيس سلطة الفقيه، وجب التنبيه أنّ الشافعي كان هاشمي ما يعني وجود طموح سياسي سلطوي بداخله بحكم طبيعة التفكير في تلك الحقبة (أحقيّة بني هاشم في السلطة الدينية والسياسية)، والدليل أنّه برفعه الأحاديث النبويّة إلى منزلة الوحيّ فقد زاد من توسيع صلاحية الفقيه مع منحه حصانة القداسة لأنّه المُتحدث عن مُراد الله ورسوله، بل وهناك دليل آخر يثبت بلا ريب رغبة الشافعي من الناحية النفسيّة في تعزيز سلطة الفقهاء ونفوذهم حتى يكونوا في منزلة الخلفاء والأمراء من حيث القوة وهو تقريره لما أسماه بالإجماع كأصل ثالث من أصول التشريع في الإسلام، وهذا التصوّر الفقهي الذي أبدعه لم يأت به باستدلال من النصوص التأسيسيّة (القرآن والسنة)، ولهذا لما سألوه عن دليله لم يرد وطلب مهلة بضعة أيام للتفكير، وجاء في الأثر أنّه بعد قضاء ثلاثة أيام خرج قائلاً أنّ حجّته من القرآن الكريم في قوله تعالى “وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا”، والمُهّم أنّه قرّر فكرة خالجته جاعلاً منها مصدراً من مصادر الدين ثم بدأ بالبحث عن تبرير ودليل لها وهذا خطأ منهجي كبير (اعتقد ثم استدّل)، وحتى الآية التي استدل بها فهي ظنيّة الدلالة وتحمل الكثير من التأويلات وما دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، وهكذا صارت آراء وتصوّرات الفقهاء في شتى المجالات والأحوال وحتى الظواهر الكونية تتشكّل في غالب الأحيان بفعل عوامل وظروف خارجة عن النص الديني (البيئة الثقافيّة واللغويّة للفقيه، الحالة النفسيّة والمزاجيّة للفقيه، الطموح والمصالح الخاصة للفقيه، التوجهات السياسية والقبليّة والعرقية …)، ثم البحث لها عن أدلة شرعيّة كمرحلة ثانية مع حزمهم في إسكات المعارضين لهم بتهم التكفير والزندقة خاصة وأنّ سلطتهم داخل المجتمع جعلت من الأحكام التي يصدرونها مطلقة الصواب (لها نفس قوة وقداسة النص الإلهي في الواقع)، أما أصل القياس فهو الذي منح لهكذا أحكام فقهية ومن خلفها سلطة الفقهاء الخلود ومعجزة القدرة على الصمود رغم مرور الأزمان وتغيّر الأجيال وتبدّل الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية … الخ.

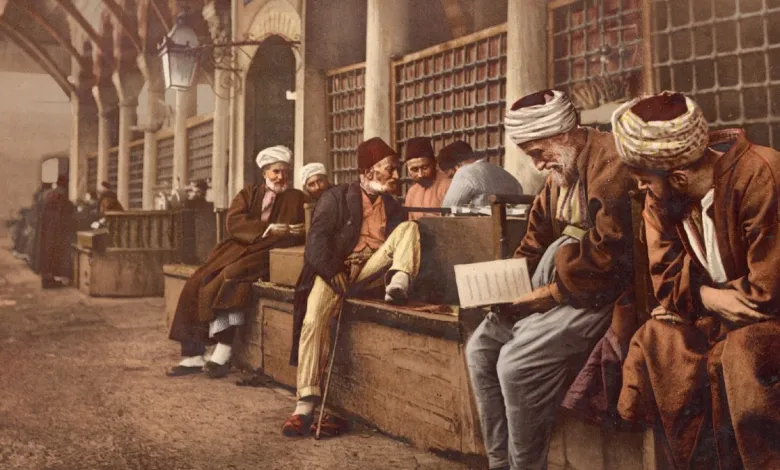

مما سبق، اتضح أنّ عداء الفقهاء للعلوم الطبيعيّة هو نتيجة عقائد الجبر التي يحملونها إضافة إلى نزعاتهم الإيديولوجية[6] نحو السلطة والرغبة في التمكين والهيمنة، ولهذا لا غرابة أنّ الحضارة الإسلامية عرفت الازدهار العلمي حتى أضحت الكثير من مدنها قبلة لطلبة العلم من أمصار العالم في فترة انتشار ما يسمى بالزندقة، لأنّ هؤلاء الزنادقة بين قوسين هم من درسوا التراث اليوناني والفارسي والهندي وعلى إثره قاموا بتطوير مختلف العلوم الطبيعية (عمر الخيام، ابن مسكويه، اسحاق بن عمران، لسان الدين الخطيب، عباس بن فرناس، ابن الهيثم، ابن النفيس، ابن سينا، أبو بكر الرازي، الخوارزمي، جابر بن حيان، ابن طفيل، الفارابي، أبو الفرج الأصفهاني، المجريطي وغيرهم)، وما إن ساد العقل الفقهي إلاّ وأفلت شمس العلم عن الحضارة الإسلامية وحلّ مكانها ظلام الخرافة والجهل والدروشة.

مشكلتنا مع العلوم تحت الشعارات الدينيّة لا تزال تتكرر حتى يومنا هذا لأننا لا نريد فهم ودراسة التاريخ والتراث ورجالهما دراسة موضوعية بعيدة عن العاطفة والتحيّز المذهبي، وبالتالي سنبقى نخلط بين المجال الديني والمجال العلمي، بل والأمر الخطير أنّ هذا الخلط يستغله أعداء الإسلام للطعن في القرآن والسنّة إذ أنّ عدم الدقة العلميّة في هذه النصوص تعني استحالة مصدرها الإلهي، والصواب عدم وجود أخطاء علميّة في القرآن الكريم لأنه ليس بكتاب علمي أصلاً، وحتى بعض آياته التي تضمنت معلومات علميّة فإنها جاءت مرتبطة بالدلالة على حكم إما عقدي أو شرعي، أي ليس القصد من ذكرها تقرير حقيقة علميّة بل الاستدلال بها على توحيد الله، أو على مسألة غيبيّة كاليوم الآخر …، فلغة النصوص الدينيّة لغة ميثيّة حمّالة التأويل والمجاز وليست لغة علميّة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لما نقرأ في هذه النصوص شروق الشمس وغروبها ومشارقها ومغاربها وطلوعها ونزولها فهذا تعبير مفهوم ومتداول يومياً بين الناس وبالتالي عادي جدا استخدامه في النصوص الدينية لأنها موجّهة للجميع وبلسانهم، ولكن من الخطأ الفاحش جعل هكذا نصوص من الكلام العلمي لأنّ علمياً الشمس لا تشرق ولا تغرب وبالتالي لابّد من القول بالمجاز …

في الأخير، وللخروج من أزمة العلم والدين والتي هي في الحقيقة أزمة العالِم والفقيه بعدما صار هذا الأخير يتحدث في الأمور العلميّة، وجب نقد جذور المنظومة الفقهيّة وخلفيتها العقديّة وهذا ما أشار إليه بعض المفكرين في مشاريعهم كمحمد أركون وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد، والمقصود النقد البنّاء الذي يجعل الفقيه من يفقه الواقع والحاضر ويستشرف المستقبل، لأنّ الفقيه الحالي ليس بالساذج أو الجاهل الفاقد للمعلومات الحديثة، بل مُتعلّم وواسع المعرفة والثقافة ولكنّه مُصاب بتضخم في الأنا حيث يستطيع الإجابة على كل سؤال مهما كان نوعه مع الثقة المُطلقة في صحة إجابته، كيف لا وهو مؤمن أن رأيه يستند لمصدر إلهي … هذه المحنة الثقافية التي نعيشها ستُبقينا في عالم التخلف بلا أمل في الخلاص كما ستكون أكبر إساءة للدين إلاّ في حالة الجرأة في النقد والإصلاح، أما العلم فسيواصل تقدّمه وتطّوره ولو كره الكهنة وحراس المعبد أو كما قال لهم أبو العلاء المعري “الأرض رغم حقدكم تدور … والنور غطى نصفها المهجور”.

[1] انظر: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن. الجزء 38، ص 4 وما بعدها.

[2] انظر: أبو بكر الخطيب البغدادي، القول في علم النجوم. ص 168 وما بعدها.

[3] انظر: أبو حامد الغزالي، فاتحة العلوم. ص 56

[4] فخر الدين الرازي، تفسير مفاتيح الغيب. 22/141

[5] أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن. 4/229

[6] المقصود هنا بالإيديولوجيا هي تلك الأنساق الدينية (عقدية) الممتزجة بالسياسة والحكم والسلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

*المصدر: التنويري.